【徹底検証】EDGBLACK Knife Sharpenerの評判は?全モデル比較・口コミ・使い方ガイド

「包丁研ぎが難しい」「プロに頼むとお金がかかるし、自分でやるのは失敗しそう」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

家庭で包丁を研ぐのは意外とハードルが高く、砥石の扱いや角度の維持に苦労する方も多いでしょう。

しかし近年、この課題を解決する画期的な包丁研ぎ器が登場しました。

その名もEDGBLACK Knife Sharpener(エッジブラック ナイフシャープナー)。

誰でも簡単にプロ級の切れ味を再現できると話題のアイテムです。

本記事では、EDGBLACK Knife Sharpenerシリーズの全モデル(手動モデルから電動モデルまで)を徹底検証します。

各モデルの特徴比較、実際の口コミ評価、使い方のコツや注意点など、購入前に知っておきたい情報を網羅しました。

「本当に切れ味が蘇るの?」「初心者でも失敗せず使える?」といった疑問に答えつつ、その実力と価値を専門家目線で解説します。

どら

どら包丁研ぎのハードルを下げ、日々の料理をワンランクアップさせたい方にとって参考になるはず!

- 初心者でもプロ級の仕上がり

- 高品質設計で摩耗しにくく、交換パーツで長く使える

- セラミックや波刃など非対応刃に注意

- 使い方がシンプル

- 切れ味改善やデザイン性に満足の声多数で口コミ評価も高い

- 価格は高めだが長期的にお得

- 総評:包丁をよく使う人や切れ味にこだわる人にはおすすめ

EDGBLACKブランドとラインナップ紹介

EDGBLACK Knife Sharpenerシリーズの基本セット例で、頑丈なアルミ合金製のローラー(左上)と角度ガイド付きベース(右上)、複数の円形砥石ディスク(中央)、そして専用収納ケース(下)が付属します。

ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインで、使用後はコンパクトに収納可能です。

ブランドコンセプト

まずはEDGBLACKブランドについて紹介します。

「誰でも簡単にプロ級の刃物研ぎができる」ことをコンセプトに掲げ、高品質で特徴的な砥石とアクセサリを提供する日本発のブランドです。

名前の由来にもなっているキャッチフレーズ「All For Your Knives(すべてはあなたの刃物のために)」の通り、包丁を常に最高の状態に保つことで料理や趣味の楽しさを引き出すことを使命としています。

シンプルにかっこいいですよね!

プロの料理人から初心者まで幅広いユーザーに愛用されており、同社の砥石シリーズは「素早く・正確に・長持ち」をキーワードに開発されています。

シンプルかつスタイリッシュなデザインも魅力で、キッチンに置いても調和する外観とされています。

EDGBLACKがユニークなのは、「砥石」と「シャープナー」の長所を融合させた全く新しい発想の包丁研ぎ器を生み出した点です。

一般的な簡易シャープナーの手軽さと、砥石で研いだときの本格的な切れ味を両立することで、初心者でも失敗しにくくプロ並みの研ぎ上がりを実現しています。

従来の包丁研ぎの課題(砥石は難しい・シャープナーは刃が荒れる)を解決するべく開発された革新的ブランドだと言えるでしょう。

主要モデルと価格帯一覧

EDGBLACK Knife Sharpenerの主要ラインナップを見てみましょう。

同ブランドは用途に応じて4つのモデルを展開しており、それぞれ特徴と価格帯が異なります。

以下の表にモデルごとの概要と税込定価をまとめました。

| モデル名 | 価格(税込) | 特徴 |

|---|---|---|

| 転がす砥石(ロールシャープナー) (オリジナルモデル) | ¥20,900 | 基本モデル。 ローラー型砥石をコロコロと前後に転がすだけで研げる画期的構造。 4段階の固定角度ガイド(15°・18°・20°・22°)を搭載し、両刃の包丁を誰でも簡単にプロの切れ味へ復活させます。 ダイヤモンド砥石(#360荒砥・#600中砥)+セラミック砥石(#1000仕上げ)内蔵で、この一台で荒研ぎ~仕上げ研ぎまで完結。 |

| Flex (片刃対応モデル) | ¥20,900 | オリジナルを改良した上位モデル。 可変角度式のベースを採用し、0~約45°まで自由に角度調整可能なので、片刃包丁(和包丁)の研磨にも対応。 ベースには強力ネオジム磁石を埋め込み包丁をしっかり固定できるため、あらゆる刃付け角度でも安定した研ぎが可能です。 付属砥石は#400/#800のダイヤモンド砥石と#1000のセラミック砥石の3種類(荒研ぎ~中研ぎ~仕上げ)に強化され、より滑らかな切れ味に仕上げられます。 |

| Curve (ハマグリ刃対応モデル) | ¥23,980 | 上級者向けの新設計モデル。 包丁を固定し、湾曲した研削バー(砥石棒)を使って研ぐ仕組みで、グローバル包丁など刃先が丸みを帯びたハマグリ刃(コンベックスエッジ)も適切な角度で研磨できます。 角度ガイドや支柱などパーツを組み立てて使用しますが、その分微調整が効き精密な研ぎが可能です。 付属の砥石ディスクは4種(#240/#1000ダイヤモンド、#3000/#6000コランダム)と豊富で、荒研ぎから超仕上げ研磨まで対応。 |

| Electric (電動モデル) | ¥25,900 | 最新モデル。 電動モーター内蔵のローラー砥石が毎分最大380回転で自動研磨するため、手動より格段に速く鋭い刃が得られます。 包丁を磁石付きベースに固定し、スイッチを入れてローラーを前後に動かすだけの簡単操作で誰でも精密な研ぎが可能です。 砥石ディスクは#360・#600・#1000・#3000・#6000の5段階を標準装備し、一連の研ぎ工程を1台で完結できます。 USB充電式のコードレス設計で最大2.5時間連続使用可能なバッテリーを搭載し、屋外や長時間の研ぎ作業にも対応。 |

上記は公式直販サイト(税込)の通常価格です。

初回限定クーポンやセール時期によって割引が適用される場合もあります。

EDGBLACKの差別化ポイント

数ある包丁研ぎ器の中で、EDGBLACKが支持される理由は何でしょうか?

主な差別化ポイントを挙げると以下の通りです。

- 砥石とシャープナーの良いとこ取り

- 従来の棒状シャープナーや引き切るタイプのシャープナーは手軽な反面、「切れ味がすぐ落ちる」「刃を傷めやすい」という欠点がありました。

- 一方、本格的な砥石は鋭い切れ味になるものの、初心者には角度維持が難しく手間もかかるのが現実です。

- EDGBLACKはローラー式という独自構造を採用し、この両者のメリットを融合。

- 「初心者でも簡単」かつ「研ぎ上がりはプロ級」という理想を実現しています。

- 本物の砥石による研磨

- EDGBLACKは見た目こそユニークですが、内蔵されているのは正真正銘の砥石です。

- 安価な簡易シャープナーのように金属の刃削りではなく、ダイヤモンドやセラミックの砥石面で研ぐため刃先の仕上がりが滑らかで、切れ味が長持ちします。

- 刃の摩耗も必要最低限に留められるので、大切な包丁を傷めにくい点も差別化されています。

- 使いやすさへの徹底した配慮

- 同ブランドの製品は「砥石の難しさを徹底的に排除」する設計思想が随所に見られます。

- 例えば包丁を磁石で固定しガイドで角度を合わせる構造、ローラーを前後に動かすだけの簡単操作、そして水に浸す必要がない乾式研ぎなど、初心者がつまずきやすい点を丁寧に解消しています。

- 付属のケースに全パーツが収まるなど収納性にも配慮され、道具としての一体感・完成度の高さが光ります。

- 専門メーカーならではの品質

- 運営元の「サカイ販促サポート株式会社」は、大阪・堺で刃物関連の企画開発を行う企業です(堺市は刃物の名産地として有名)。

- 素材選びや製品設計には妥協がなく、本体はアルミ合金や高強度ABS樹脂など耐久性に優れた素材で作られています。砥石も高硬度なダイヤやセラミックを使用しており、長期間摩耗しにくく安心です。

- プロモーション面でもクラウドファンディングを活用し、ユーザーの声を製品改良に反映する姿勢が伺えます。

- その結果生まれたのがFlexやCurve、Electricといったバリエーションであり、ユーザーのニーズに応じたラインナップ展開も差別化要因と言えるでしょう。

以上のように、EDGBLACKは「簡単」「高性能」「高品質」を高次元で両立したブランドです。

従来の問題点をうまく解消しつつ、高品質な仕上がりが魅力ですね!

EDGBLACK Knife Sharpener 各モデルの特徴比較

ここからはEDGBLACK Knife Sharpener各モデルの構造や使い勝手について、より詳しく解説します。

ローラー式手動モデルから片刃対応モデル、ハマグリ刃対応モデル、そして電動モデルまで、それぞれの仕組みとメリット・デメリットを比較しながら紹介します。

転がす砥石(ロールシャープナー)モデル

EDGBLACKの原点ともいえる「転がす砥石」ロールシャープナーは、その名の通り「砥石を転がして研ぐ」ユニークな構造です。

基本的な仕組みは、包丁を固定するベース台に角度ガイド(15°/18°/20°/22°)が設けられており、そこに刃をセットしたら、円筒形ローラーに装着された砥石を刃に当ててコロコロと前後に転がすだけ。

たったこれだけのシンプル操作で、誰でも鋭い刃先を再現できるよう設計されています。

ローラー内部には粗砥用・中砥用・仕上げ砥用の砥石ディスクがセットされており、順番に使い分けることで一本の包丁を最初から最後まで研ぎ上げられます。

具体的には、荒研ぎ用のダイヤモンド砥石(#360)で刃こぼれ修正や刃角の成形を行い、中研ぎ用のダイヤモンド砥石(#600)で刃先を整え、最後に仕上げ用のセラミック砥石(#1000)でキレ味を引き出すイメージです。

砥石の交換もローラーに着脱する形で簡単に行えるため、従来の砥石のように複数の石を用意して研ぎ直す手間がありません。

構造面で特筆すべきは、刃を固定するベースとローラーが共にアルミ合金製である点です。

木製台と比べても頑丈でカビ・歪みに強く、アルマイト処理により耐食性も高いため長く使えます。

重量もしっかりあるため研ぎ作業中に安定し、ズレにくいメリットがあります。

さらに固定ベースには強力マグネットを内蔵し、包丁をピタッと吸着させることで刃がブレずに一定角度を保持できます。

この磁石固定+ガイド角度の組み合わせにより、初心者でも刃角を狂わせにくく、常に安定した角度で研ぎ続けられるのです。

使い勝手の面では、水を張った桶なども不要で手軽です。

一般的な砥石のように使用前に水に浸す必要はなく、乾いた状態のまま短時間で研ぎ作業に入れる手軽さは大きな利点でしょう。

専用の収納ケースも付属しており、使わない時はローラーとベース、砥石類をひとまとめにコンパクト収納できる点も評価されています。

総じて、ロールシャープナーモデルは「砥石で研ぎたいけど難しい…」という悩みを解決してくれる画期的なエントリーモデルです。

設定された4つの角度(15°/18°/20°/22°)は和洋問わず多くの包丁に対応する汎用的な角度範囲であり、家庭用の三徳包丁から牛刀、アウトドアナイフまで幅広くカバーします。

初めて包丁研ぎ器を導入する方や、まずは基本モデルで試してみたい方に適したモデルと言えるでしょう。

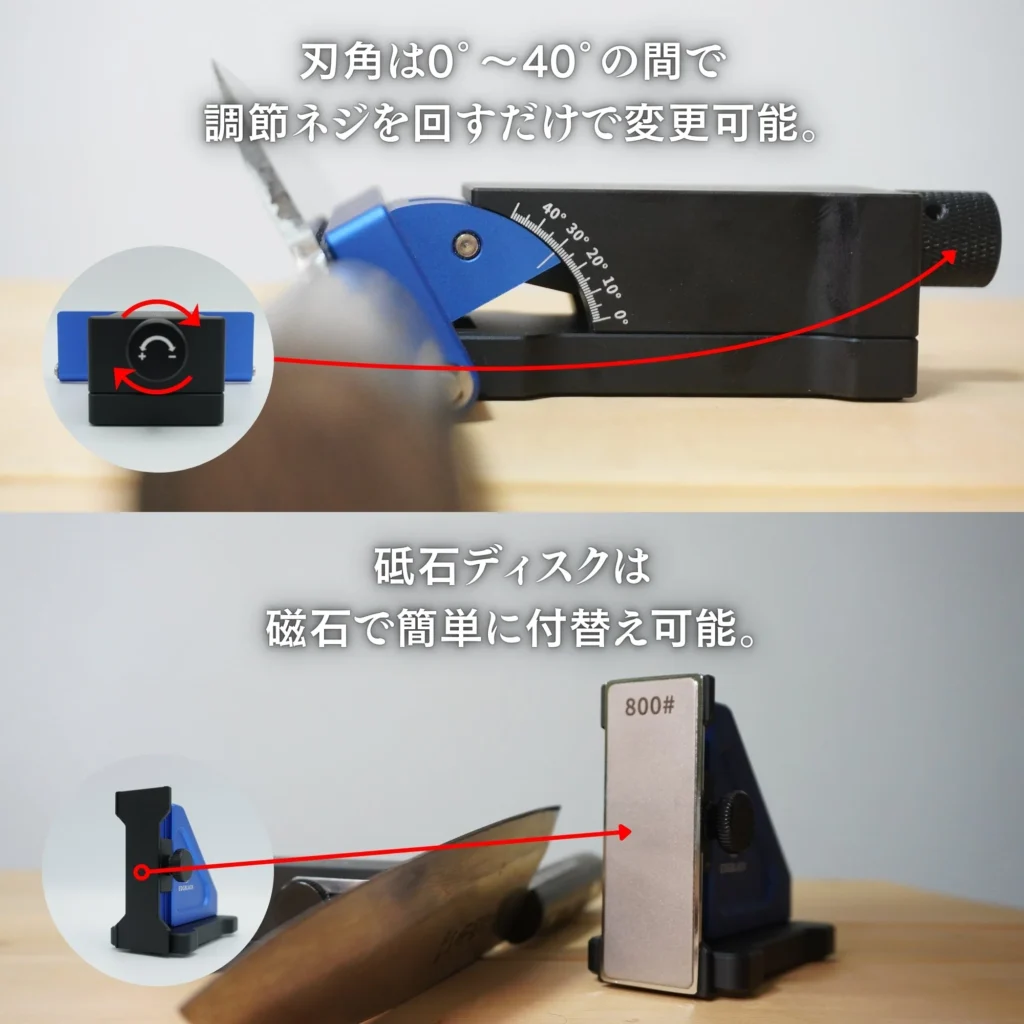

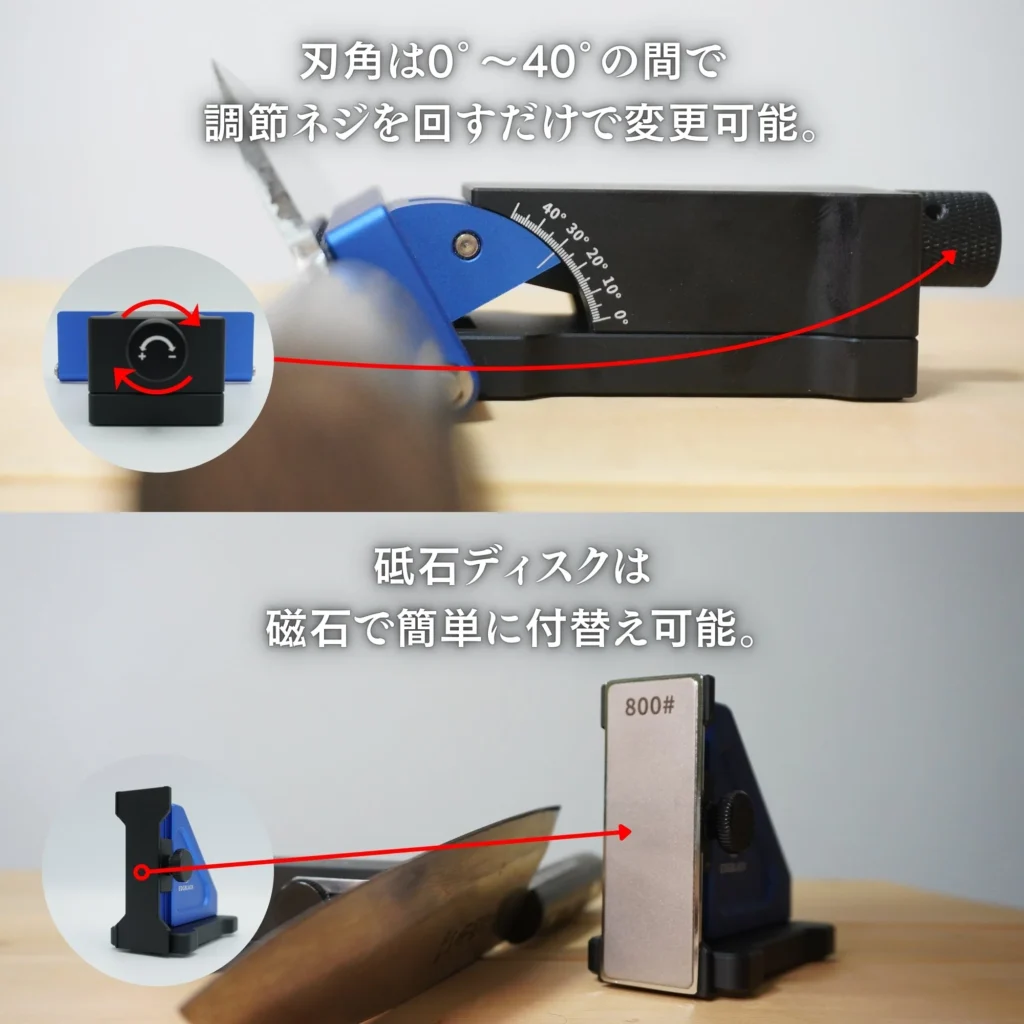

Flexモデル(片刃対応型)

EDGBLACK Knife Sharpener Flex(フレックス)は、先述のロールシャープナーの使いやすさはそのままに、対応できる包丁の幅をさらに広げた改良モデルです。

最大の特徴は、刃を固定するベース部分が「フレックス(可変)」機構になっていること。

ネジを回すことで接着面の角度を自由に変えられるため、両刃包丁から片刃包丁まであらゆる刃付け角度に対応できます。

具体的には、両刃なら片側10~20°程度、アウトドアナイフなら20~30°、そして片刃包丁なら30~45°と、刀身に合わせて最適角度にセット可能です。

オリジナルモデルでは対応しきれなかった和包丁の片刃(一般に片側30度前後)も、このFlexならきちんとベベル面全体を研ぐことができるのです。

またFlexは、砥石の構成も強化されています。

付属する交換用砥石は#400・#800のダイヤモンド砥石と#1000のセラミック砥石の3種類で、オリジナル(#360・#600・#1000)に比べ中間の粒度が細かくなりました。

これにより、荒研ぎから仕上げ研ぎへの粒度差が小さくなり、より滑らかな刃先へと仕上げやすくなっています。

「もっと鋭角に研ぎたい」「もっと滑らかに仕上げたい」というニーズに応えた改良と言えるでしょう。

実際ユーザーからも、「付属の砥石3種を順に使えば素人でもさらにプロ級の仕上がりを実感できた」との声があります。

構造面では、ベース角度可変以外の基本はオリジナルと同じです。

ローラーとベースはアルミ合金製で高い耐久性を持ち、ネオジム磁石で刃をがっちり固定します。

重量はオリジナルより軽量化され、ローラー約235g+ベース約218gと合計約450g程度になっています(オリジナルは合計約800g)。

軽くなったことで収納や持ち運びは楽になりましたが、磁石固定があるので研ぎ作業中の安定感は十分保たれています。

Flexの強みはやはりその汎用性と精密さです。

家庭用の洋包丁だけでなく、本来研ぐのが難しい柳刃包丁などの片刃にも対応可能なのは大きなメリットです。

片刃包丁を研ぐ際は、刃の片面のみを所定角度(例えば片刃和包丁なら30~35°程度)にセットして研ぎ、裏面は軽くバリを取る程度に留めるといった使い方になります。

従来は専門技術が必要だった和包丁の研ぎも、Flexを使えば比較的簡単かつ安全に行えるでしょう。

総合すると、Flexは「家庭のほぼ全ての包丁をこれ1台で研ぎたい」「和包丁も扱いたい」「研ぎの精度にもこだわりたい」というユーザーにマッチしたモデルです。

価格もオリジナルと同じなので、迷ったらFlexを選んでおけば将来的にも安心でしょう。

実際、多くのユーザーがFlexを導入し、「お気に入りの包丁が新品同様の切れ味に復活した」「角度調整できるので失敗が減った」と高く評価しています。

Curveモデル(ハマグリ刃対応型)

EDGBLACK Knife Sharpener Curve(カーブ)は、他のモデルとは一線を画すユニークな構造を持ったモデルです。

その設計意図はズバリ、ハマグリ刃(コンベックスエッジ)やカーブの強い刃を最適な形状で研ぎ上げることにあります。

通常の包丁研ぎ器では、刃先断面は設定角度の一直線(V字刃)になります。

しかし日本刀や一部高級包丁に見られるハマグリ刃は、断面が緩やかな曲線を描いており、この形状を維持・再現するには高度な研ぎ技術が求められてきました。

Curveモデルは、そんな曲線刃を一般ユーザーでも研げるようにするため開発されたものです。

Curveの構造は、他モデルの「ローラーを転がす」方式とは異なり、ベース台+支柱+研削バー(砥石を取り付ける棒)で構成されています。

見た目は少し実験器具のようですが、これには理由があります。

研削バー自体がわずかに湾曲した形状になっており、その軌道に沿って砥石が動くことで刃先がハマグリ状に研磨される仕組みです。

使い方としては、ベース台に包丁をクランプ等で固定し(付属の刃物固定ピースを使用)、支柱にセットした研削バーをスライドさせて刃に当てるか、あるいは包丁を軽く前後に滑らせて研削バー上の砥石に当てる形になります。

公式説明では「ナイフを軽くスライドさせるだけで誰でも美しい切れ味に」とあることから、包丁をスライドさせる直感的操作で研げる設計のようです。

ローラー式より一見複雑ですが、動作自体はシンプルで高度な技術は不要とされています。

角度設定についても、Curveには専用の2-in-1分度器(角度定規)が付属し、任意の角度に調整可能です。

Flex同様に0°~50°程度まで柔軟に対応できるとの情報もあり、さらに研削バーの曲線効果でハマグリ刃を再現できる点が他モデルにない強みです。

具体的にはグローバル包丁のような刃先丸みを帯びた洋包丁や、アウトドアナイフのようにブレードがカーブしているナイフでも、刃全体を均一に研げるよう工夫されています。

「今までのEDGBLACK(オリジナル・Flex)より角度を柔軟に変更でき、多くの種類の刃物に最適角度で研げる」との触れ込みからも、その対応力の広さが伺えます。

砥石ディスクは4種類8面(両面ディスク×4枚)とシリーズ最多です。

内容は#240と#1000のダイヤモンド砥石ディスク、#3000と#6000のコランダム(高純度の酸化アルミ)砥石ディスクが各1枚ずつ。

この構成により、Curveはシリーズ中もっともきめ細かな仕上げ研磨が可能となっています。

特に#6000相当の超仕上げ砥石まで備えているのは、和包丁などに鏡面の切刃を付けたい場合に嬉しいポイントです。実際、「一般的に仕上げ砥石は#2000以上が目安だが、元のセット(他モデル)では物足りない。

このセット(#3000/#6000)で滑らかに仕上げられるようになった」とのユーザーレビューもあり、ハイエンド志向のニーズに応える仕様と言えます。

一方、Curveは組み立て式ゆえの手間と大型化というトレードオフもあります。

ベースサイズは縦26cm×横10cmと他モデルに比べ長く、全パーツ装着時の高さも約17.6cmになるため、それなりの作業スペースが必要です。

重量も全パーツ装着時で約757gあります。

またセッティングに多少時間がかかるため、包丁数本をサッと研ぎたいという用途にはやや不向きかもしれません。

初心者でも気軽に…!とはならないですね

しかし、この点はプロ仕様の研ぎ器に近い本格モデルであることの裏返しとも言えます。

頻繁には研がないが、いざ研ぐ時には最高の状態に仕上げたい――そんなこだわり派のためのモデルと位置付けられます。

Electric(電動モデル)

EDGBLACK Electric Knife Sharpener(エレクトリック)は、同ブランド初の電動式包丁研ぎ器です。

位置づけとしてはシリーズのフラッグシップ的存在で、「研ぎのハードルを徹底的に下げる最終兵器」と言っても過言ではありません。

手動モデルで培われた角度ガイド・磁石固定・多段階砥石といった優れた仕組みを踏襲しつつ、人力部分をモーターに置き換えることで作業負担と時間を大幅に軽減しています。

最大の特徴は、ローラー砥石がモーターにより自動回転することです。

回転数は毎分最大380回転で、3段階(LOW約280RPM・MID約320RPM・HIGH約380RPM)に切り替え可能となっています。

モーターの力で砥石が回転するため、ユーザーは包丁をセットしたらローラーを軽く前後に動かすだけでOK。

手で強く擦る必要がないので、研ぎムラも生じにくく、複数の包丁も素早く次々と研ぐことができます。

砥石構成もElectricが最も充実しています。

標準で5種類(#360・#600・#1000・#3000・#6000)の砥石ディスクが付属し、荒研ぎから超仕上げまでこれ1台で網羅します。

ダイヤモンド砥石2種(#360・#600)で刃欠け修復から刃付け、セラミック砥石#1000で中研ぎ、コランダム砥石#3000・#6000で仕上げと鏡面研磨…といった具合に段階を踏めば、簡易シャープナーでは実現できない切れ味が得られます。

公式によれば仕上げ用の砥石(#3000/#6000)は使用前に5分以上水に浸すと効果が上がるとのことで、このあたりは従来の砥石の良さを活かした運用が推奨されています。

電動だからといって手順を省略せず順番に研いでいくだけで確実に鋭い刃が完成する点は、逆に言えば「研ぎすぎ」や「角度ブレ」の心配が少ないとも言えるでしょう。

その他の性能面では、コードレス設計も見逃せません。

Electricは3,000mAhのバッテリーを内蔵し、付属のUSB Type-Cケーブルで充電して使います。

満充電で約2.5時間の連続運転が可能で、これは一般家庭の包丁なら十数本以上は研げる余裕のある持続時間です。

コンセントから離れた場所でも使えるため、「庭でアウトドアナイフを研ぐ」「キャンプ場に持っていく」といった用途にも対応できます。なお充電時間は約3時間(5V1A充電時)で、充電しながらの使用も可能です。

安全面・安定性の配慮も万全です。

ベースには他モデル同様ネオジム磁石を内蔵し、刃をしっかり固定することで作業中にブレを防止します。

また電動ゆえ回転中の砥石に指が触れないよう、ローラーの形状や持ち手部分が工夫されており、安全に配慮した設計になっています。

Electricの位置づけを整理すると、「EDGBLACKシリーズの総仕上げ」。

手動式で培った全ての強み(角度ガイド・高品質砥石・安定固定)に「時短・省力」という付加価値を載せたモデルです。

忙しくて研ぎの時間を短縮したい方、力の弱い方やご年配の方、大量の包丁を定期的に研ぐ必要があるプロの現場など、Electricが活躍するシーンは多いでしょう。

実際にElectricを試したユーザーからも「回転砥石を当てて前後させるだけで技術は一切不要だった」「手動だと時間のかかる部分が電動のおかげで楽になった」と、その手軽さに驚く声が上がっています。

総合的に見て、Electricモデルは「究極の手軽さで包丁をプロ並みに研ぎたい」というニーズに応える最高峰モデルです。

価格は他モデルより高めですが、その価値は充分にあると言えるでしょう。

EDGBLACKのメリット・特徴

ここまで各モデルの説明をしてきましたが、ここで改めてEDGBLACK Knife Sharpenerシリーズ全体に共通するメリット・特徴をまとめます。

他の包丁研ぎ器と比較した際の優れたポイントを知ることで、導入する価値をより明確にイメージできるはずです。

ガイド機能で角度安定・失敗しにくい研ぎ操作

EDGBLACK最大のメリットは、刃当て角度のガイド機構による安定性です。

ベースに設けられた角度ガイドと磁石固定のおかげで、誰でも狙った角度で刃を研ぎ続けることができます。

一般に、包丁研ぎで最も難しいのは砥石と刃の角度を一定に保つことですが、EDGBLACKでは機械的に角度が固定されるため初心者でも失敗しにくいのです。

特にローラー式モデルでは、包丁をセットしてローラーを転がすだけという簡単さなので「研ぎに慣れていない自分でも簡単に一定の角度で研げた」という声が多数あります。

角度が安定するメリットは仕上がりにも現れます。

刃先全体が均一に研磨され、ムラのない鋭い刃が得られるため、切れ味が長持ちします。

また変に角度がブレて刃先を丸めてしまう(いわゆる「ベタ研ぎ」になって切れなくなる)リスクもほぼありません。

従来、初心者が砥石で研ぐと「返って切れなくなった…」という失敗例がありがちでしたが、EDGBLACKならそのような事態に陥りにくいのです。

実際のレビューでも「角度を決めてしまえば安定して研げるのでやりやすかった」とのコメントが見られ、ガイド機構の有効性を物語っています。

さらに電動モデルでは、角度ガイド+モーター回転により人為的ミスの入り込む余地が一層減っています。

誰がやっても同じ動作で研げるので、家族みんなで共有して使っても品質に差が出ません。

技術やコツに頼らずとも常に一定レベルの結果が出せる――これはガイド機能の大きな恩恵と言えるでしょう。

高品質素材・設計で摩耗が少ない設計

EDGBLACKは道具としての品質にも非常にこだわっています。

まず本体素材にアルミニウム合金やABS樹脂といった耐久性の高い材料を採用し、長期間使っても劣化しにくい構造です。

アルミ合金製ローラー&ベースは頑丈で錆びにくく、木製台のように反ったり割れたりする心配もありません。

適切にお手入れすれば何年も性能を維持できるでしょう。

また、砥石自体の品質もプロ仕様です。

荒・中砥に使われているダイヤモンド砥石や、仕上げ用のセラミック/コランダム砥石は非常に硬度が高く摩耗しにくいため、定期的に研いでも長持ちします。

安価な砥石は使うほど平面が減って研ぎムラの原因になりますが、EDGBLACKの砥石は減りづらいので常に安定した研磨面が維持できます。

そして何より包丁の摩耗が少ない点も見逃せません。

前述したように、EDGBLACKは本物の砥石で研ぐため刃先を滑らかに整えます。

簡易シャープナーのように刃を無理に削り落とすことがなく、必要最低限の金属だけを除去します。そのため包丁自体が長持ちするのです。

実際あるユーザーは、「切れ味が悪くなった包丁は買い替えるしかないと思っていたが、これで研いだら切れ味が蘇り、メンテ次第で長く使えると実感できた」と述べています。

刃物を酷使せず優しく研ぐことは、結果的に包丁寿命を延ばしサステナブルな選択にも繋がります。

高品質な研磨ツールを使うことが、包丁を大切に使い続けることにも寄与するのです。

デザイン性と一体感ある見た目と収納性

EDGBLACK製品は機能だけでなくデザイン性にも優れています。

シックなブラックカラーを基調とした本体はどこか高級オーディオ機器のような雰囲気さえあり、キッチンに出しっぱなしにしていても違和感がありません。

このデザインめっちゃかっこいいですよね!

また、収納性・携帯性の良さも特徴です。

全モデル共通で専用の収納ケースまたはカバーが付属しており、使用しない時は付属品一式をコンパクトにまとめて保管できます。

例えばFlexやオリジナルでは、ローラーとベース、砥石ディスク類をファスナー付きハードケースに収められ、取っ手付きで持ち運びも容易です。

Curveも専用ケースに全パーツが収まるスマート設計で、省スペースで片付けられます。

このため、部品の紛失リスクも低く「使わない時もまとめて収納できるので無くしたりしないのが便利」との声もありました。

キッチンの引き出しや棚にスッと収まるサイズ感で、家庭内の収納場所を圧迫しないのは嬉しいポイントです。

デザインと収納の良さは、「道具」としての完成度の高さを示しています。

実用一点張りで見た目を犠牲にするのでなく、かといってデザイン優先で使いにくくなることもない、絶妙なバランスです。

研ぎ器というと地味なアイテムになりがちですが、EDGBLACKならインテリア感覚で手元に置いておけます。

これは「使おう」という気持ちにも繋がり、結果として包丁をこまめにメンテナンスする好循環を生みます。

EDGBLACKの注意点・デメリット

ここまでメリットを中心に語ってきましたが、完璧に思えるEDGBLACKにもいくつか注意点やデメリットがあります。

購入後に「こんなはずでは…」とならないためにも、あらかじめ知っておきたいポイントを整理します。

非対応の刃や特殊刃への制限

EDGBLACKの最大の制限事項は、磁石で固定できない材質・形状の刃物には基本対応していないことです。

具体的には、セラミック包丁が典型例です。

セラミック(陶器)製の刃は磁性を持たないためベースにくっつかず、ローラーで研ぐには非常に不安定になります。

無理に研ごうとすると欠ける恐れもあり、公式でも「セラミック包丁は材質の性質上欠けやすいため、慎重な扱いが必要。しかも磁石固定できない可能性が高いのでご注意ください」と案内されています。

よって、基本的にセラミック包丁の研磨にはEDGBLACKは適しません。

こればっかりは仕方ないですね…

また、波刃(ブレッドナイフ等のギザギザ刃)も対応外です。

ローラー砥石は平滑な刃用に設計されているため、波刃の谷部分まで接触させるのは困難です。

波刃は専用の丸棒ヤスリ等で1つひとつ研ぐ必要があり、EDGBLACKでは構造上そこまで対応できません。

刃こぼれが少ないパン切り包丁などは、そもそも研ぎ直すより買い替え推奨の場合も多いので、割り切った方が良いでしょう。

要約すると、「磁石に付く一般的な包丁・ナイフ以外は基本的に対象外」と覚えておきましょう。

セラミック包丁・パン切り包丁・はさみ類は研げませんし、マルチツールやピーラー等も構造上難しいです。

これらを無理に研ごうとせず、専門の研ぎ器やプロサービスに任せるのが無難です。

電動モデルでは振動・音の問題

Electric(電動モデル)に関しては、便利になった反面のデメリットもあります。

まず動作音ですが、モーターが回転するためそれなりに音は出ます。

イメージとしては電動ドリルや電動歯ブラシに近い作動音でしょう。

深夜に使うと家族を起こしてしまうほどではないにせよ、手動の静音性と比べれば賑やかです。

集合住宅で深夜に長時間動かすのは避けた方がよいかもしれません(通常、包丁1本研ぐのに数分なので大きな問題にはなりにくいですが…)。

また、モーター回転に伴う微振動も感じる場合があります。

ベースの磁石固定で刃自体はブレませんが、手に持つローラー部分はわずかに震えを感じることがあります。

長時間連続で研ぐと手が痺れるほどではないものの、手動には無かった感覚なので最初は驚くかもしれません。

ただしこれも回転速度を調整したり、慣れればさほど気にならない程度でしょう。

研ぎ過ぎリスクと回避法

EDGBLACKは誰でも上手に研げる反面、「研ぎ過ぎ」や「研磨ムラ」には注意が必要です。

便利な道具ゆえについつい何度も研いでしまい、知らぬ間に刃を削りすぎてしまう可能性があります。

まず研ぎ過ぎについて、ダイヤモンド砥石は切削力が高いため、長時間ゴシゴシと研ぎ続けると必要以上に金属を削ってしまいます。

特に刃がすでに十分尖っているのに研ぎ続けると、逆に刃先が薄くなりすぎて刃こぼれしやすくなる恐れもあります。

研ぎ作業は各番手30秒~1分程度ずつで十分という目安もあり、それ以上は過剰と考えましょう。

基本は「各番手で刃先に軽くバリが出たら次へ進む、最後はバリを取って終了」です。慣れないうちは時間を計ったり回数を決めたりして、適度なところで切り上げるよう意識すると研ぎ過ぎを防げます。

研磨ムラに関しては、機械的に角度固定されるので大幅なムラは起きにくいものの、包丁の部位によって研ぎ残しが出るケースがあります。

例えば刃元ばかり長く研いで刃先(切っ先)が疎かになると、切っ先付近だけ切れ味が悪い状態になり得ます。

ローラー式では包丁全長にわたり均等に転がすことが重要です。

特に刃先カーブ部分もローラーをきちんと当てるように意識しましょう。

刃全体を均一に研ぐため、刃の長さに応じてローラーの移動範囲を広く取り、各部位をバランスよく研磨することが大切です。

また左右の研ぎムラ、すなわち刃先のセンターずれにも注意しましょう。

両刃包丁の場合、左右交互に同じ回数・同じ力加減で研ぐのが基本です。もし片側ばかり長時間研ぐと片刃のような形になり、切れ味や切れ癖に影響します。

EDGBLACKでは磁石で平面固定されるため極端な偏りは起きにくいですが、左右均等に研ぐ意識は持ってください。例えば「粗砥では左右それぞれ30秒ずつ研ぐ」「中砥も同様に」などルール化すると良いでしょう。

研ぎムラ防止には、都度刃先を目視チェックするのも有効です。光にかざして刃先の反射を見れば、どこが研げてどこがまだかが判断できます。

均一に曇っていればOK、ピカッと光る部分があればそこは未研磨なので重点的に当てる、といった微調整を挟むと完璧です。

最後に、力加減もムラの原因になります。

強く押し付けすぎると接触圧が高い部分だけ深く削れ、刃先角度が乱れる恐れがあります。

EDGBLACKでは軽い力で十分研磨できるので、押し付けずなでる程度の力感でローラーを転がしましょう。

これらのポイントに気をつければ、研ぎ過ぎやムラのリスクはかなり抑えられます。

適切な研ぎ時間・均一な操作・穏やかな力加減――従来の砥石研ぎと原則は同じですが、EDGBLACKはガイドのおかげでハードルが下がっている分、自制と観察を心がけて使えばより理想的な結果が得られるでしょう。

価格の高さと初期投資コスト

最後に触れるデメリットは、やはり価格面です。

EDGBLACKシリーズは決して安価な製品ではなく、モデルにもよりますが2万円台前半~後半の定価設定です。

一般的な家庭用包丁研ぎ器(数百円~数千円)と比較すると桁違いと言ってよい価格帯で、購入時の心理的ハードルは高めでしょう。

例えば、1000円程度のスロットシャープナーでも「とりあえず切れる状態」にはできますし、3000円も出せば両刃包丁用の電動シャープナーが買えたりもします。

それらと比べると、EDGBLACKの2~3万円は初期投資としてかなり思い切りが必要です。

「砥石セットを揃えてもそんなにしないのでは?」という声もあるかもしれません。

実際、良質な荒砥・中砥・仕上げ砥石3本を買えば1万円前後で済むでしょうし、プロに研ぎ依頼するのも1丁あたり数百~千円程度が相場です。

このため、コストパフォーマンスをどう捉えるかはユーザー次第と言えます。

裏を返せば、EDGBLACKを買うことで得られる価値にどれだけ魅力を感じるかがポイントです。

単に「切れるようになれば何でもいい」というのであれば確かに過剰投資かもしれません。

しかし、以下のような観点で考えてみてください。

- 包丁研ぎの内製化による長期的節約

- プロに出せば毎回お金がかかりますし、高価な包丁を切れなくなって買い替えることを繰り返せば大きな出費です。

- EDGBLACKなら一度買えば家中の包丁を何度でも研げます。

- 刃こぼれで買い替えていた包丁も蘇らせられるので、長期的にはむしろお得になる可能性が高いです。

- 料理の効率・質向上によるリターン

- 切れ味の良い包丁で料理すると、食材の切断面が美しく風味も保たれ、調理時間も短縮できます。

- それにより料理自体が楽しくなり、外食や総菜に頼らず自炊が増えれば食費の節約にもつながるかもしれません。

- 怪我のリスクも減り安心です。

- 所有満足感・ストレス軽減

- EDGBLACKのような高品質ツールを使うこと自体に満足感があります。

- 「研ぎが面倒」から「研ぐのが楽しい」になれば、刃物のお手入れが趣味的な時間に変わります。

- ストレス発散や自己研鑽にもなり、これはお金に代えがたいメリットです。

とはいえ、やはり初期費用が高いことは事実です。

特にElectricやCurveは2.5万円前後とシリーズ内でも高額ですので、必要性をよく検討する必要があります。

例えば「家に片刃包丁がないならFlexでなくオリジナルでも十分」「ハマグリ刃の包丁を持っていないならCurveは不要」といった具合に、自分の包丁ラインナップと相談してモデル選択・出費判断をするのがおすすめです。

幸いEDGBLACKはどのモデルも基本性能はしっかりしているので、必要な機能の範囲で最も安価なモデルを選ぶのも賢い方法です。

EDGBLACK Knife Sharpenerの使い方

続いて、EDGBLACK Knife Sharpenerシリーズの具体的な使い方と、より効果的に研ぐためのコツをご紹介します。

初めて使う際の準備から基本的な研ぎ手順、各モデル特有の操作上の注意点、仕上げの方法、そしてお手入れの仕方まで、一連の流れを順に解説します。

正しい使い方をマスターすれば、誰でも安全にそして最大限の性能を引き出せますので、ぜひ参考にしてください。

準備ステップ(包丁洗浄・固定・角度確認)

研ぎ作業に入る前に、包丁の刃についた汚れや油分を落としておきましょう。

刃に汚れが付着していると砥石が目詰まりしたり、滑って安定しない原因になります。

中性洗剤で洗って水気を拭き取り、清潔な状態にします。

錆がある場合は研ぎで一緒に落ちますが、ひどい錆は事前に取っておく方が無難です。

EDGBLACK本体を置く場所を決めます。

おすすめはキッチンのまな板の上やしっかりしたテーブルの上です。

ローラー式の場合、そのまま台に置くと滑ることがあるので、下に布巾や薄いゴムマット、新聞紙などを敷くと安定します

キッチンカウンターを直接研ぎ台にしないのがポイントで、転がす際にキズ防止になります。

電動モデルの場合は多少振動音が出ますので、響かない場所(ゴムマット敷きなど)を選ぶとよいでしょう。

本体ベースの上に包丁をセットします。

刃を上向きにし、刃元から刃先までベースの磁石面にしっかり密着させます。

指先で刃を押さえながらスライドさせ、吸い付くポイントを探す感じです。

ネオジム磁石が内蔵されているので、鉄の包丁であれば「ガチッ」と吸い付いて固定されるはずです。

このとき包丁がまっすぐ正しい位置に乗っているか確認しましょう。

刃元側にストッパーやガイド線があればそれに合わせます(モデルによってはガイドが付属します)。

安全のため、この段階で包丁の刃先に手が触れないよう十分注意してください。

次に、研ぎたい角度を決めます。

オリジナルモデルの場合は15°・18°・20°・22°の中から選び、対応する溝またはプレート位置に包丁をセットします。

FlexやElectricでは調節ネジを回して包丁の刃先角度を変更します。

付属の角度定規や目盛りがあれば参考にしてください。和包丁(片刃)の場合は30~45°程度、洋包丁(三徳・牛刀等)は15~20°程度が目安です。

迷ったら一般的な和包丁は片側30°前後、洋包丁は両側15~20°前後と覚えておくと良いでしょう。

Curveでは付属の分度器で研削バーの角度を合わせます。

なお電動モデルも同様に角度調整機能がありますので(おそらく10°刻み程度のダイヤル式)、使用する包丁に合わせて設定します。

角度設定を正確に行うことが、その後の研ぎ結果を左右します。

特にFlex/Electricではネジを締めた後に包丁の刃先と砥石当たり具合をチェックし、適切な角度になっているか確認しておきましょう。

以上で準備完了です。

まとめると、「包丁を洗う→本体を安定配置→包丁をセット固定→角度決定」の流れになります。

どれも難しい操作ではありませんが、安全第一でゆっくり行いましょう。

基本研ぎ手順(粗→中→仕上げの順)

準備が整ったら、いよいよ研ぎ作業に入ります。

基本的な手順は「粗研ぎ → 中研ぎ → 仕上げ研ぎ」の順番です。

これは砥石の番手を徐々に上げていくことで、刃先を整えつつ鋭くしていく一般的な研磨プロセスです。

EDGBLACKの場合、モデルによって付属砥石の番手が異なりますが、おおむね3~5段階に分かれています。

以下は代表的な手順です。

- 最も低い番手(粒度の荒い砥石)を使って刃先の形を整えます。

- オリジナルなら#360、Flexなら#400、Electricなら#360が該当します。

- ローラー式の場合、ローラーに荒砥石ディスクをセットします(製品によってはあらかじめセット済みの場合も)。

- 包丁の刃先全体に荒砥石を当て、軽い力でローラーを前後にコロコロ動かします。

- バリが確認できたらその面の研ぎは完了です。

- 反対側の面も同様に研ぎ、均等にバリを出します。

- 荒研ぎでは多少力を入れても構いませんが、押し付けすぎに注意し、ゴリゴリと削りすぎないようにします。

- 欠けが大きい場合などは少し長めに研いで補修しますが、それでも数分以内に留めるのが無難です。

- 荒研ぎの目的は刃先を鋭角に成形することなので、この段階で切れ味を求める必要はありません。

- 次に中くらいの番手(中砥石)に切り替えます。

- オリジナルでは#600、Flexでは#800、Electricでは#600が相当します。

- 砥石交換方法はモデルによって異なりますが、多くはローラー軸からディスクを外して付け替えるだけです。中砥石でも両面交互にローラーを前後させて研ぎます。

- 荒研ぎでできた傷を細かく整え、刃先の鋭角がきれいに揃うように削っていくイメージです。

- ここでも片面あたり30秒~1分程度が目安です。

- 中研ぎ後には先ほどより細かなバリが出ます(荒研ぎのバリよりも弱い)。

- これも触って確認し、均一にバリが出たら終了です。

- 中研ぎでは力を荒研ぎの半分程度に弱め、回数も少なめで大丈夫です。

- 刃先を覗き込んで、ギザギザの傷がだいぶ減っていればOKです。

- 最後に一番細かな番手(仕上げ砥石)で研ぎます。

- オリジナル/Flexは#1000のセラミック砥石、Electricでは#1000→#3000→#6000と2段階の仕上げがあります。

- この段階ではほとんど力を入れず、刃先を磨くようなイメージでローラーを動かします。

- 各面10~20秒程度、または軽くなでてバリを整えるくらいで十分です。

- 仕上げ砥石では砥粒が細かい分、刃先も滑らかになります。

- Electricで#3000/#6000を使う場合、事前に5分程度水に浸しておくと研磨効果が高まる。

- 手動モデルでは基本的に水無しで構いませんが、研ぎ汁を少し出したい場合は砥石表面を湿らせても良い。

- 仕上げ研ぎが終わると、触っただけではバリはほとんど感じないはずです。

- 刃先がピカッと光り、爪に当てるとスッと食い込むような鋭さになっていれば成功です。

以上が基本の研ぎ手順です。

要点をまとめると、「粗→中→仕上げ」と砥石を順番に変え、各段階でバリ確認しながら短時間ずつ研ぐ」という流れになります。

研ぎ中の注意点として、こまめな刃先チェックをおすすめします。

各段階の途中で一度手を止め、刃を拭いて切れ味を試す(紙を切ってみる等)と、研ぎすぎや不足を判断できます。

例えば中研ぎ後に新聞紙がスッと切れれば、仕上げは軽くでOKですし、引っかかるようならもう少し中研ぎする、といった微調整が可能です。

研ぎ終えたら、刃先と刀身を水洗いまたはよく拭き取り、砥石カスを除去します。

これで切れ味復活の包丁が完成です。

キュウリやトマトなど柔らかい食材を切ってみると、効果を実感できるでしょう。

見違えるほど切れ味が良くなっているはずですよ!

使用後の保守・清掃方法

最後に、EDGBLACK Knife Sharpenerを末永く使うためのお手入れ方法と部品交換の目安について触れておきます。

高価な道具ですから、正しい保守で常に良い状態を保ちたいものです。

- 砥石部分の掃除

- 研ぎ終わった後、砥石ディスクには金属粉や砥石の削りカスが付着しています。

- これを放置すると砥石が目詰まりし、次回以降研ぎ性能が落ちてしまいます。

- 基本的に水洗いはNGなので、湿らせた布で砥石表面を拭き取るのが良いでしょう。

- ダイヤモンド砥石の場合は布で拭くだけで概ね取れます。

- セラミックやコランダム砥石は水に濡らしても問題ないので、流水で軽く洗い流し、柔らかいブラシで撫でるように洗浄すると効果的です。

- その後はしっかり乾燥させてください。

- 本体・ローラーの清掃

- 本体ベースやローラーにも細かな研ぎ粉が付着します。

- こちらは乾いた布かエアダスターで飛ばす程度で構いません。

- アルミ製部分は湿気に強いですが、細かい粉が残っていると磁石部に吸い寄せられて蓄積するので、定期的に取り除きましょう。

- 強力磁石の窪みなどに鉄粉が溜まった場合、先述のように粘着テープでペタペタするか、練り消しゴムを押し付けて取ると綺麗になります。

- Electricの本体

- 電動モデルはモーター内蔵ゆえ水厳禁です。

- 砥石ディスクは外して洗えますが、本体ローラーとベースは必ず乾拭きしましょう。

- USB充電ポートに金属粉が入ると故障の原因になるので、使わないときはカバーをしておくかエアダスターで吹き飛ばしてください。

- 革砥のメンテナンス

- 革砥を使った場合、革に金属の黒い粉が付着します。

- そのままだと次回以降効率が落ちるので、使い終わったらクリーナー(革用消しゴム等)で軽く擦って粉を落とします。

- 栄養が抜けて革が乾燥してきたら、ごく少量のミンクオイルを薄く塗って保革すると長持ちします。

- ただし塗りすぎは研磨力が落ちるので注意してください。

以上、適切なメンテナンスを行えば、EDGBLACK Knife Sharpenerは長期間にわたって頼れる包丁研ぎの相棒となってくれるでしょう。

実際ユーザーからも「長く使いたい」「メンテ次第で大切に長く使えると実感」との声が出ています。

手入れも楽しみつつ、末永く愛用してください!

EDGBLACK Knife Sharpener 口コミ・評判

ここでは、実際にEDGBLACK Knife Sharpenerを使用したユーザーの口コミ・評判を見ていきましょう。

良い点だけでなく不満点も把握することで、より客観的な評価ができます。

良い口コミ(切れ味改善・使いやすさ・デザイン性)

EDGBLACKに満足しているユーザーの声として、まず圧倒的に多いのが「切れ味が劇的に改善した」というものです。

初めて研ぎに挑戦した人ほどその効果に驚いており、

こんなに切れ味が変わるの?!とビックリしました。

研いだ包丁できゅうりを切ったら、あまりの切れ味の良さに感動

死にかけていた刺身包丁がまた使えるようになったので大満足です

といった喜びのコメントが寄せられています。

今まで研がずに使っていた包丁が新品同様によみがえる体験は、多くの人に「研ぎ」の大切さを実感させたようです。

簡単ならマメに研ぐ事もできるし、良い循環が生まれそう

との声もあり、手軽さゆえに切れ味を常に維持できる点も評価されています。

次に使いやすさへの賞賛も目立ちます。

角度が安定して使いやすい。

角度を決めるとこまではちょっと悩みましたが、決めてしまえば安定して研げるのでやりやすかったです

普通の砥石だと素人には非常に難しいが、これだと簡単に研げました。切れ味もしっかり甦り大満足です

と、初心者でも扱えたことへの驚きが伝わってきます。

特に「初めて包丁を研いだけど、説明通りにやれば簡単にできた」という声は多く、メーカーの触れ込み通り誰でもプロ級の切れ味を体験できている様子です。

また、

とにかく簡単に一定の角度を保ちながら研げるのが素晴らしい!

と、角度ガイド機構を称賛するレビューもありました。

さらにデザイン性や収納性も好評です。

専用の収納ケースにコンパクトにまとめられます。使わない時もまとめて収納できて無くしたりしません

コンパクトなので収納場所にも困らなくて便利です

パッケージも格好良く、製品もスタイリッシュでどんな家庭にも調和します

といった声が見られ、単なる道具としてだけでなく持ち物として満足度が高いことが伺えます。

特にケース付きで部品を一括管理できる点は「無くす心配がない」「散らからない」と支持されています。

キッチンに出しっぱなしにしていても映えるデザイン性も、所有者にとって嬉しいポイントのようです。

総じて良い口コミからは、「簡単で効果絶大」「買って良かった」というポジティブな評価が伝わってきます。

あるレビューでは「素人にもめちゃ簡単」「一般の素人にも研ぎのハードルをかなり下げてくれるので画期的に感じる」との声もあり、EDGBLACKが目指したコンセプト通りの体験を多くのユーザーが享受しているようです。

不満点の口コミ(操作難・対応刃制限・価格)

一方で、いくつかの不満や指摘も見られます。まず上がるのが操作上の戸惑いや細かな使い勝手に関するものです。

最も多かったのはローラー使用時の環境への配慮に関する不満です。

ローラー部分が雑な作りというか、台(テーブル)に優しくない。

キッチンで研ぐのはダメ、テーブルでもダメ。新聞紙とかマットを敷くべし

このような指摘があり、実際そのレビュアーは場所選びに苦労したようです。

刃物を固定する磁石が効かない包丁がある

このような注意喚起も散見されました。

「セラミック包丁は固定できないので注意」といった内容で、実際に「自分の包丁が磁石に付かず研げなかった」という方もいたようです。

これは製品の仕様上仕方ないとはいえ、購入前に気付かなかったユーザーにとっては不満点でしょう。

次に価格に関する声もあります。

やはり「値段が高い」というのは共通認識のようで、「もう少し安ければ…」という意見はチラホラ見られます。

ただしそのトーンも「良い商品なだけに残念です」という表現に留まっており、性能自体には満足だけど値段だけ引っかかる、といったニュアンスです。

砥石セットも一緒に買ったら結構な額になったが、それでも満足している

実際にはこのようなレビューもあり、価格を上回るメリットを感じているユーザーが多い印象です。

まとめると、不満点としては

- 操作上のちょっとした注意(角度設定や設置面保護)

- 対応できない刃物がある

- 価格が高い

の3点が主でした。これらは本記事の中で既に触れてきた注意事項とも重なります。

幸い深刻な欠陥や品質問題の報告はなく、総合評価としてはかなり健闘しているようです。

購入を検討する際は、これらの指摘を踏まえて自分の状況に合うかを判断すると良いでしょう。

コストパフォーマンス評価

製品を購入する際には、価格に見合った価値(コストパフォーマンス)や購入後のサポートも気になるところです。

ここではEDGBLACK Knife Sharpenerシリーズの価格帯とその評価、保証内容や正規品の見分け方などを解説します。

大事な買い物ですので、最後にしっかり確認しておきましょう。

モデル別の価格帯とコスト評価

まず各モデルの価格(税込定価)をおさらいします。

- EDGBLACK Knife Sharpener(オリジナル):¥20,900

- EDGBLACK Flex(片刃対応):¥20,900

- EDGBLACK Curve(ハマグリ刃対応):¥23,980

- EDGBLACK Electric(電動モデル):¥25,900

ご覧の通り、基本ラインナップは2~3万円台前半に集中しています。

Flexがオリジナルと同額なのは驚きですが、性能アップしている分お買い得とも言えます。

CurveとElectricはやや高額ですが、それぞれ特殊機構・電動機構を考えれば妥当な設定でしょう。

コストパフォーマンス評価については、ユーザーの捉え方によりますが、本記事で述べた多くのメリットを考慮すると十分価値はあるという意見が主流です。

例えば、あるレビューでは

初心者でも簡単にプロ並みの刃付けができる非常に便利なアイテムです。

と総評されており、価格相応の活躍をしてくれるとの評価です。

経済面で見ても、前述したように長期的な節約効果が見込めます。

包丁研ぎサービス(1本1000円程度)を頻繁に利用していた人なら、EDGBLACK購入で1~2年で元が取れる計算です。

また、一度良い切れ味を知ってしまうと「もう切れ味の悪い包丁には戻れない」という声もあり、そういう意味ではプライスレスな価値を提供しているとも言えるでしょう。

EDGBLACK自身は高級包丁ではなく研ぎ器なので、持っている包丁の価値を引き出す立場です。

高価な包丁をお持ちの方なら、研ぎ器にも投資する意義がありますし、逆に包丁にあまりこだわりがない方には過剰品質かもしれません。

その辺りを踏まえて、「自分にとって必要な性能と価格が見合うか」を判断すると良いでしょう。

とはいえ、全モデル共通で言えるのは、品質に見合った価格設定であることです。

実際使ったユーザーが「高いけどそれだけの価値はあった」と感じているレビューが大半です。

また、公式サイトでは不定期にキャンペーンも行われています。

初回限定LINE登録で15%OFFクーポンがもらえたり、期間限定セールが開催されたりします。

購入の際はそうしたプロモーションを活用すれば、数千円単位で安く買える可能性がありますので、見逃さないようにしましょう。

【まとめ】EDGBLACK Knife Sharpenerは買いか?

最後に本記事のポイントをまとめつつ、EDGBLACK Knife Sharpenerは買いなのか?

総合評価をして締めくくりたいと思います。

EDGBLACK Knife Sharpenerシリーズは、初心者からプロまで誰もが簡単・安全に包丁を研げるよう工夫された革新的な包丁研ぎ器です。

ローラー式という独自構造によって砥石研ぎの難しさを解消しつつ、本格的な切れ味を引き出すことに成功しています。

実際のユーザー口コミでも、「切れ味が劇的に向上した」「研ぎのハードルが下がった」と好評であり、その性能と利便性は折り紙付きと言えるでしょう。

各モデルについて振り返ると、

- オリジナルモデル

- 家庭用としてバランスが良く、4段階角度対応で一般的な包丁をほぼカバー。

- 初めての1台に◎。

- Flexモデル

- 可変角度で片刃対応も可能。

- オリジナルと同価格で機能アップしており、現状最もコスパが高い選択肢。

- 和包丁や特殊角度の刃物があるならこちら。

- Curveモデル

- 曲線刃・ハマグリ刃など特殊用途に応える本格モデル。

- 組み立ての手間はあるが、唯一無二の研ぎ体験ができる。

- 対象刃物をお持ちなら価値大。

- Electricモデル

- 面倒な研ぎ作業を一気に自動化したハイエンドモデル。

- お値段は張るが、圧倒的な手軽さと時短効果が魅力。

- 頻繁に研ぎたい方や力に自信のない方におすすめ。

では、「買い」かどうか。

結論から言えば、包丁をよく使う方・切れ味にこだわりたい方には十分「買い」の製品だと思います。

特に料理好きの方や、高級包丁をお持ちの方にとって、EDGBLACKは頼れるパートナーになってくれるでしょう。

切れ味が良い包丁での調理は快適で料理の質も上がりますし、何より研ぎ上がった時の爽快感・達成感は格別です。

総合すると、EDGBLACK Knife Sharpenerは、包丁を長く大切に使いたい人、研ぎに失敗したくない人、手軽にプロの切れ味を手に入れたい人には強くお薦めできます。

包丁へのこだわりが強い方にはおすすめです!

実際「包丁よ、蘇れ」というキャッチコピー通り、切れ味が蘇ったとの報告が多数あり、料理の楽しさ・効率を最大限に引き出すというブランド使命も十分果たしています。

投資した分のリターン(美味しい料理、快適な調理、包丁寿命延長)はきっと感じられるはずです。

包丁を研ぎ澄まし、料理をもっと楽しく、快適に。

EDGBLACK Knife Sharpenerは、その価値を十分に実証してくれることでしょう。

興味のある方は公式サイトや各種レビューもチェックし、ぜひ前向きに検討してみてください。

あなたの大切な包丁が蘇り、キッチンに新たな喜びが生まれることを願っています。

それではー。

にほんブログ村