【衝撃】ジグソーパズルが苦手?できない人の特徴3選と上達のコツ

ジグソーパズルを前にして「全然できない…もしかして自分に問題があるのかな?」と悩んでいませんか?

ピースの山を前に途方に暮れたり、途中で嫌になって放り出してしまった経験がある人は意外と多いものです。

実は、ジグソーパズルが苦手な人には共通する特徴がいくつかあり、それを知ることで上達のヒントが見えてきます。

この記事では、「ジグソーパズルができない人の特徴3選」とその改善策をわかりやすく解説します。

また、「自分は発達障害なのでは?」と不安に思っている方に向けて、ADHDやASDとの関連について客観的な事実を紹介し、苦手=発達障害ではないことを強調します。

どら

どら安心してください!

ジグソーパズルが苦手でも大丈夫!読み進めれば、不安を解消しつつ楽しくパズルと向き合うコツがきっと見つかるはずです。

ジグソーパズルができない人の特徴3選

ジグソーパズルが苦手な人には、主に以下の3つの特徴が見られることがあります。

それぞれの特徴に対して「なぜ苦手になるのか」という理由と、「どう克服・上達すればよいか」という具体的なコツを紹介します。

全体を俯瞰して捉えるのが苦手な人

ジグソーパズルができない人の一つ目の特徴は、全体像を掴むのが苦手なことです。

完成図のイメージを頭に思い描けず、ピースの細部にばかり目が行ってしまうため、「どこから手をつければいいのか分からない」という状態に陥りがちです。

実際、空間認識力が弱い人は目の前にないものを頭の中でイメージしたり、物事の全体像を把握することが苦手で、地図を読んだり図形問題を解くことにも困難を感じることがあります。

ジグソーパズルでも同様に、完成図という「ゴールの全体像」を思い描けないと、散りばめられたピースを効果的に組み立てるのが難しくなります。

では、このように俯瞰力が弱い人はどうすれば良いでしょうか?

ポイントは「常に全体を意識する工夫」をすることです。

具体的には次のような対策が効果的です。

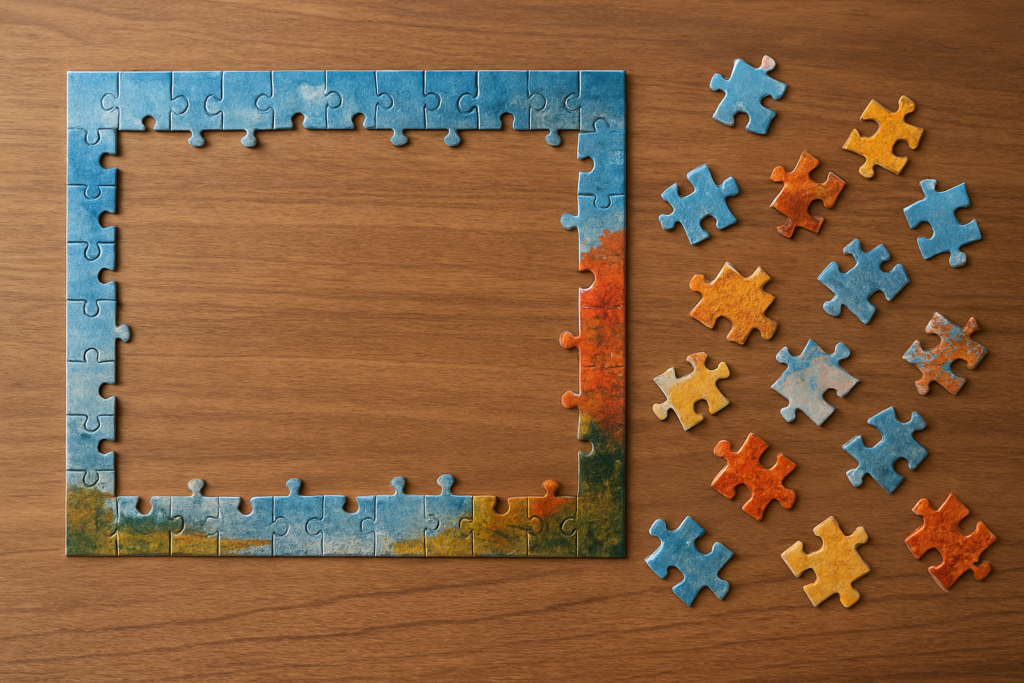

- 外枠から組み立てる

- 最初に四隅のピースを見つけ、外枠(一辺がまっすぐなピース)を先に完成させましょう。

- 枠組みができると全体の構造を把握しやすくなり、以降の組み立て作業が格段に楽になります。

- 完成見本を活用する

- パズルの箱に描かれた完成図(見本)を手元に置き、頻繁に確認しながら作業する習慣をつけましょう。

- 常に完成図と照らし合わせることで、「いま作っている部分が全体のどこに当たるのか」を意識しやすくなります。

- ピースの配置場所の見当がつきやすくなり、結果的に全体を俯瞰して進められるようになります。

こうした工夫により、「大きな絵を捉える力」が鍛えられ、ジグソーパズルの攻略がぐっとスムーズになるでしょう。

色や形のパターン認識が苦手な人

二つ目の特徴は、視覚的なパターン認識が苦手なことです。

ジグソーパズルではピースの色彩や形状のわずかな差異を見分け、似たパターン同士を集める能力が求められます。

しかし、これが上手くできない人もいます。

たとえば、発達に課題のあるお子さんの場合、色や形の識別・分類に時間がかかるケースがあります。

日常生活でも、視覚情報を処理して必要なものを探し出すのに人一倍時間がかかる人は、パズルでも「どのピースがどの部分に当てはまるか分からない…」と感じやすいでしょう。

パターン認識が苦手だと感じる人は、体系立ててピースを整理する工夫をすると改善できます。

コツは「行き当たりばったりではなく、“分類”と“手がかり探し”を徹底する」ことです。

- ピースを分類する

- パズルを開封したらいきなり組み始めず、ピースを色合いや模様、形ごとにあらかじめ仕分けしてみましょう。

- 例えば「青系のピース」「花柄のピース」「凸凹の形状が特徴的なピース」などグループに分けると、探す範囲が絞られて効率が上がります。

- 分類に時間をかけることで、後の組み立て作業の時間短縮につながります。

- 特徴的な部分から攻める

- 完成図の中で目立つモチーフ(人物や建物、文字など)があれば、そこに該当しそうなピースを集めて組み立ててみましょう。

- 例えば「赤い屋根の家」「キャラクターの顔」といった部分です。

- 特徴がはっきりしている部分はパターン認識が苦手でも組みやすく、完成図の一部が見えてくることでモチベーションもアップします。

- 形状にも注目する: ピースの形をよく観察すると、「凸の数」「穴の位置」によって数種類に分類できます。形状で分類しておくと、例えば「この空の部分には凸が2つのピースが多く使われているはずだから探してみよう」といった推理が可能です。色だけでなく形の手がかりも併用すると、よりスムーズに当てはまるピースを見つけられます。

以上のように視覚情報を系統立てて整理する習慣を取り入れると、「なんとなく見て探す」のではなく「手がかりをもとに探す」形に変わり、パズルを解くスピードと正確さが向上します。

集中力が続かず途中で諦めてしまう人

最後の特徴は、集中力や持続力の問題です。

最初はやる気満々でピースを広げるものの、しばらくすると飽きてしまい「もう無理…」と投げ出してしまうタイプです。

ジグソーパズルは単調な作業の繰り返しでもあるため、粘り強さや忍耐力が求められます。

集中力が途切れやすい人にとって、これは大きなハードル…

実際、注意力が続かない傾向のある人(例えばADHDの特性を持つ人など)は、パズルの最中に注意がそれてしまい、タスクを完了できないことがあると指摘されています。

しかし、注意散漫さは発達障害に限らず誰にでも起こり得ますし、特に現代はスマホや他の娯楽が気になって長時間集中するのが難しい環境でもあります。

「ジグソーパズルができない=集中力がない人」と落ち込む必要はありませんが、環境や取り組み方を工夫することで集中力は補えます。

集中力が続かない場合のポイントは、「短時間でも良いから区切って取り組み、小さな達成感を積み重ねる」ことです。

一度に長時間やろうとせず、自分の集中力の持続時間に合わせて計画することで、途中で投げ出さずにゴールまでたどり着けます。

- 時間を区切って休憩を入れる

- 「今日はまず10分だけやってみよう!」というように短い時間で区切って作業すると、飽きる前にリセットできて集中力が続きやすくなります。

- タイマーをセットしてポモドーロ・テクニック(短時間作業+休憩を繰り返す方法)を試すのも有効です。

- 一気に長時間やろうとしないことで、「もう嫌だ」となる前に気持ちを持ち直すことができます。

- 簡単なパズルから始め成功体験を積む

- 最初から1000ピースの高難度に挑戦すると挫折しやすいので、ピース数の少ないものや好きな絵柄のパズルから始めてみましょう。

- 易しいものをクリアして達成感を味わうことで「もっとやってみよう」という意欲が湧き、自信につながります。

- 慣れてきたら徐々にピース数を増やしてステップアップすると良いでしょう。

- 集中しやすい環境を整える

- 周囲に余計な刺激が多いと人は集中できません。

- パズルに取り組むときはテレビやスマホを遠ざけ、静かな場所で作業しましょう。

- 散らかった部屋だと注意が散漫になるので、作業スペースを片づけてから始めるのも大切です。

- また、疲れてくると集中力が落ちるため、適度に休憩を挟みつつ、ストレッチをしてリフレッシュしながら続けると良いでしょう。

集中力は環境と工夫次第でカバーできます。

最初は短い時間でも構いませんので、「今日はここまでやった」と少しずつ達成感を積み重ねてみてください。

そうすることで途中で投げ出すことが減り、完成までたどり着けるようになるはずです。

あせらずコツコツと…がキーワードです!

ジグソーパズルができない人は発達障害なのか

「パズルが極端に苦手だと、発達障害(ADHDやASD)なのでは…?」と不安に思う方もいるでしょう。

この章では、ジグソーパズルの苦手さと発達障害との関係について解説します。

結論から言えば、パズルが苦手=発達障害というわけでは決してありません。

発達障害のある人でもパズルが得意な場合もありますし、その逆もあります。

ここではADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)それぞれについてパズルとの関連性を見た上で、「苦手=発達障害ではない」理由を確認します。

ADHDの人はパズルが苦手なのか

ADHD(注意欠如・多動性障害)は集中力の維持が難しく衝動的な行動が出やすい発達障害の一つです。

主な特性として以下の3つが挙げられます。

- 不注意(集中力が続かない・気が散りやすい・忘れ物が多い)

- 多動性(落ち着きがない)

- 衝動性(考える前につい行動してしまう)

例えばADHDの人は、周囲の刺激に気を取られて長時間じっと同じ作業に集中することが苦手です。

その一方で、興味のあることには驚くほど没頭してしまう「過集中」と呼ばれる傾向が見られることもあります。

では、ADHDの人はジグソーパズルが苦手なのでしょうか?

確かに、ADHDの「不注意」の特性はパズルのようにコツコツとピースをはめ続ける作業とは相性が良くないかもしれません。

実際に、注意力を維持できずパズルの途中で集中が切れて完遂できないケースも報告されています。

長時間座って細かい作業をすること自体、ADHDの人にはハードルが高い場合があります。

しかし一方で、「絶対にADHDの人はパズルができない」というわけでもありません。

先述したように、ADHDの人は自分の興味を強く引かれる対象には驚くほど集中できる場合があります。

パズルの絵柄やテーマが本人の好みに合っていたり、ゲーム感覚で取り組める工夫(タイムアタックに挑戦する等)をすれば、夢中になって取り組める可能性もあります。

またピース数の少ない簡単なパズルであれば、飽きる前に完成させられるため達成感を得やすく「もっとやりたい」という意欲につながるかもしれません。

重要なのは、パズルが苦手かどうかは個人差が大きいということです。

ADHDだから必ずパズルが苦手とは限らず、逆に集中力に課題があっても工夫次第で楽しめることもあります。

もし「他にも日常生活で不注意による支障が多い」「子どもの頃から集中が極端に苦手だった」など、パズル以外の面でもADHDの特徴に心当たりがある場合は専門家に相談する価値があります。

しかし、単にジグソーパズルがうまくできないだけで「自分はADHDだ」と自己診断するのは適切ではないと思います。

ASDの人はパズルが苦手なのか

ASD(自閉スペクトラム症)は対人コミュニケーションの困難さや強いこだわりなどを特徴とする発達障害です。

興味のある分野に非常に強い集中力や才能を発揮する一方で、想像力や暗黙のルールの理解が苦手など、多様な特性があります。

では、ASDの人とジグソーパズルの関係はどうでしょうか?

実は一般的なイメージとは逆に、「自閉症の子はジグソーパズルが得意」という話を聞くこともあります。

事実、視覚認知力や記憶力が非常に優れていて、絵画・工作・計算・ジグソーパズル・音楽などが大変得意なASD当事者も一部に存在することが報告されています。

幼児期に大人顔負けのパズル完成度を見せて周囲を驚かせる自閉症のお子さんのエピソードは、メディアで紹介された例もあります。

その理由として、ASDの人は細部に注意が行く「弱い中心統合(全体より部分への注意傾向)」という認知特性を持つことが多く、ジグソーパズルのピース一つひとつの違いに敏感で組み立てのパターンを見つけるのが上手い場合があるからだと考えられています。

もっとも、ASDだからといって皆がパズル名人になるわけではありません。

発達障害の特性は本当に人それぞれで、ASDの人でもパズルが苦手なケースももちろんあります。

たとえば興味の対象が乗り物や科学一辺倒で、パズルという遊び自体に関心が持てず練習しないため上達していない場合や、手先の不器用さ(協調運動障害)を伴っていてピースをはめ込む作業自体に苦戦する場合もあるでしょう。

要するに、ASDだからパズルができる/できないと一概には言えないのです。

上述のように、得意な人は驚くほど得意ですが、苦手な人は苦手です。

ジグソーパズルに限らず、ASDの特性は「突出した得意と苦手の凹凸」が大きいことが特徴なので、「パズルが苦手=ASDではないし、得意=ASDだとも限らない」ということになります。

苦手=発達障害ではない!

ここまで見てきたように、ジグソーパズルが苦手なことと発達障害であることはイコールではありません。

確かに、発達障害の特性によってパズルへの取り組みやすさに影響が出る場合はあります。

しかし、「パズルができない」という一点だけで発達障害かどうかを判断することはできませんし、そのような自己診断は適切ではありません。

発達障害かどうかの診断は、コミュニケーションや学習、日常生活全般での特性の現れ方を専門家が総合的に評価して行うものです。

ジグソーパズルの得意・不得意はその中のごく一部の要素に過ぎません。

例えばADHDであれば日常的に忘れ物やケアレスミスが極端に多いとか、ASDであれば人とのやりとりで独特な困難があるとか、生活全般にわたる特徴として現れているはずです。

「どうも生きづらさを感じる、仕事や勉強で著しい困難がある」という場合には専門機関に相談してみる価値がありますが、単にパズルが苦手なだけで日常生活に支障がないなら深刻に捉えすぎる必要はありません。

何より大切なのは、人には得意不得意があって当たり前だという視点です。

政府広報でも言われているように、一人ひとりの特性に合わせた理解や支援があれば、その人の「違い」は決して「欠点」や「障害」ではなく個性の一つとして活かせるものです。

発達障害という言葉自体、「脳の働きの違い」による多様性を指すものであり、決して本人の努力不足や親の育て方のせいではありません。

苦手な部分ばかりに目を向けるのではなく、得意な部分を伸ばし苦手は無理なく補う工夫をすることが大切です。

ジグソーパズルができない人の特徴まとめ

ジグソーパズルができない人によく見られる特徴として、

- 全体を俯瞰するのが苦手

- 色や形でパターンを見分けるのが苦手

- 集中力が続かない

上記3点を挙げました。

それぞれに対して、外枠から組み立てて全体像を掴む工夫や、ピースを分類してパターンを見つけやすくする方法、短時間ずつ取り組んで集中力を保つコツなど、具体的な改善策もご紹介しました。

繰り返しになりますが、ジグソーパズルの巧拙は個人の特性や経験による差が大きく、それ自体で優劣や異常を判断する必要はありません。

「パズルが苦手=自分はダメだ」などと落ち込む必要は全くないのです。

発達障害との関連についても、苦手だからといって即座に発達障害を疑うのではなく、あくまで一つの可能性として客観的に捉えることが大切です。

専門機関の情報によれば、適切な理解やサポートがあれば人の特性は障害ではなく個性として輝くとされています。

これは裏を返せば、環境や練習次第でパズルの苦手も克服できる可能性があるということです。

ジグソーパズルは本来、楽しみながら脳を鍛える遊びです。

苦手意識がある方も、焦らず自分のペースで取り組んでみてください。

最初は簡単なものから始め、少しずつ慣れていけば「できた!」という達成感を味わえる瞬間がきっと来ます。

ピースがハマったときの小さな喜びを積み重ねていけば、いつの間にか苦手意識が薄れ、パズルの世界を楽しめるようになるでしょう。

自分のペースで大丈夫!

ジグソーパズルができない人の特徴を知り、正しく向き合うことで、不安を自信に変えていけます。

得意な人も苦手な人も、自分らしくパズルにチャレンジしてみませんか?

きっと最後のピースをはめ込んだ瞬間の喜びは、何ものにも代えがたいものになりますよ。

楽しみながら少しずつステップアップしていきましょう!

にほんブログ村