【不安解消】両親への引き出物は不要?必要なケースや判断ポイントを徹底解説

「結婚式の引き出物、友人や会社の人への分は決まったけれど……あれ? 両親には渡すべきなの?」

結婚式の準備を進める中で、ふとこの疑問にぶつかり、手が止まってしまった経験はありませんか?

「今まで育ててくれた感謝を込めて贈りたい」と思う気持ちがある一方で、「両親はホスト(主催者)側だから、自分たちで自分たちに記念品を贈るのは変ではないか?」という意見も耳にします。

さらに、インターネットで検索しても「贈るべき」「贈らなくていい」という正反対の情報が出てきて、余計に混乱してしまうことも少なくありません。

結論からお伝えすると、両親への引き出物は「絶対にこうすべき」という唯一の正解はなく、結婚式のスタイルや費用負担、そして家族の考え方によって「正解が変わる」ものです。

しかし、正解がないからこそ、「自分たちの場合はどうすればいいの?」と迷ってしまいますよね。

この判断を誤ると、後々「やっぱり渡しておけばよかった」と後悔したり、逆によそよそしいと感じさせてしまったりすることも。

本記事では、ウェディングプランナーに相談するような感覚で、あなたの状況に合わせた「両親への引き出物のあり・なし」を判断できるよう、あらゆるケースを想定して徹底解説します。

費用負担の割合、地域の慣習、兄弟や祖父母への対応、そして実際に贈る場合の相場やおすすめの品物まで…読み終える頃には、あなたとご両親にとってベストな選択肢が明確になり、自信を持って準備を進められるようになっているはずです。

どら

どらぜひ、パートナーと一緒に相談しながら読み進めてみてください!

- 両親への引き出物に“絶対の正解”はなく、費用負担・立場・家族の価値観によって判断が変わる。

- 両親が「ゲスト」の立場(新郎新婦が主催・全額負担)の場合は、引き出物を渡すのが一般的。

- 両親から高額の援助やご祝儀がある場合は、感謝の意味を込めた記念品として引き出物を贈るケースが多い。

- 両親が結婚式の費用を負担している場合(ホスト側)は、原則として引き出物は不要。

- 地域性・親族の慣習・兄弟の前例など“家ごとのルール”が判断に大きく影響する。

- 兄弟・祖父母の対応は「世帯単位」で考え、別世帯でご祝儀を包む場合は個別に用意する。

- 両親へ贈る場合の相場は7,000〜15,000円が目安で、一般ゲストよりワンランク上にするのが一般的。

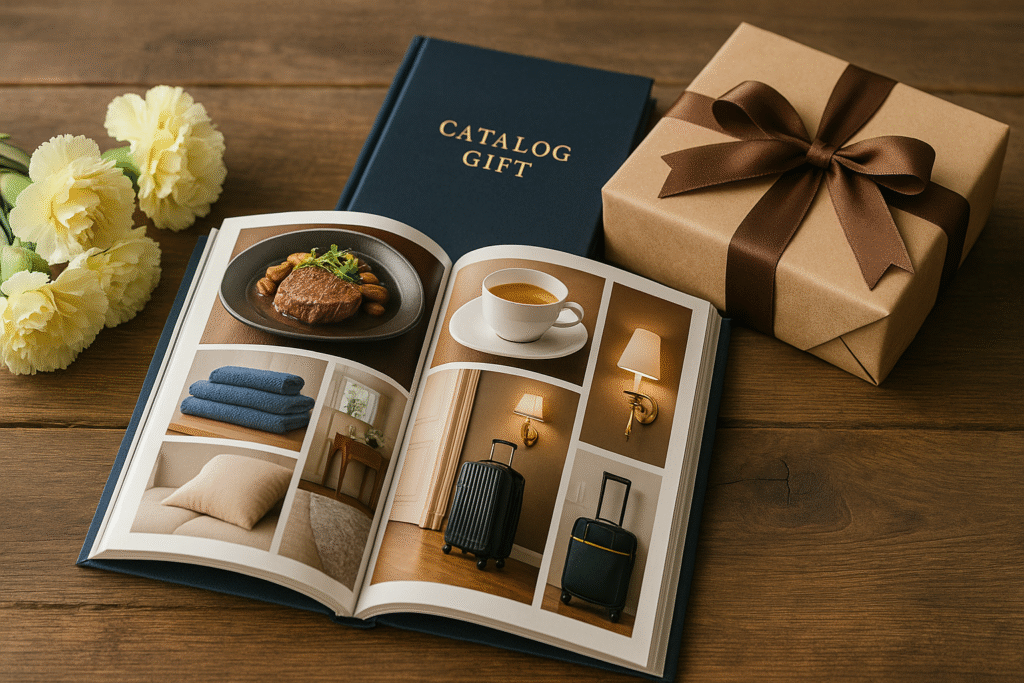

- 記念品は“実用性のある高品質なもの”が人気で、迷ったらカタログギフトが最も失敗しにくい。

- 引き出物選びでは「重さ」「実用性」「特別感」「両家の公平性」をチェックするのが重要。

- 最も大切なのは夫婦で話し合い、必要なら両親の意向も確認して“家庭に合った答え”を選ぶこと。

両親への引き出物は必要?判断基準と家族への渡し方

結婚式における引き出物は、本来「いただいたご祝儀(お祝い)に対するお返し」や「来てくれたゲストへのお土産」という意味合いがあります。

友人や同僚は間違いなく「招待客(ゲスト)」ですが、両親の立場は非常に微妙です。

両親を「ゲスト」と捉えるか、「主催者(ホスト)」と捉えるかによって、引き出物の必要性は180度変わります。

まずは、その判断の分かれ道となる基準を整理していきましょう。

両親に引き出物が必要なケース

両親へ引き出物を用意するべきかどうかは、主に「誰が結婚式の費用を出しているか(誰が主催者か)」という点が最大の判断基準となります。

1. 新郎新婦が費用を全額負担し、両親を招待する場合

近年増えているのがこのパターンです。

新郎新婦が自分たちの貯金で結婚式を挙げ、招待状の差出人も新郎新婦の名前にする場合、形式上も実質的にも「新郎新婦が主催者」であり、「両親はゲスト(主賓)」という扱いになります。

この場合、両親は「招待された側」になるため、他の親族や友人と同様に、引き出物を用意するのが一般的です。

特に、両親からご祝儀を受け取る予定がある場合は、そのお返しとしての意味合いも込めて引き出物を用意するケースが大半です。

自分たちが主催の式であれば、両親は「人生で一番お世話になったVIPゲスト」。

感謝の気持ちを形にして渡す絶好の機会です。

2. 両親から高額な援助やご祝儀がある場合

結婚式の費用自体はふたりで支払っていても、両親から「結婚資金」として100万円単位の援助があったり、当日に包まれるご祝儀が相場よりも高額(10万円〜など)だったりすることがあります。

この場合、「援助してもらったお金で引き出物を買う」という形になると矛盾するように感じるかもしれませんが、「いただいたお祝いに対する感謝のしるし(記念品)」として、あえてしっかりとした引き出物を用意することがマナーとされることが多いです。

引き出物というよりは感謝の気持ち「記念品」という感じですね

3. 地域の慣習や親族間のルールがある場合

これが最も見落としがちですが、重要なポイントです。

地域によっては「身内だけの祝い事にお返しは不要」という考え方のところもあれば、逆に「家と家の結びつきだからこそ、親族間でもきっちりとお土産(引き出物)を持たせるのが礼儀」という地域もあります。

また、「長男の結婚式の時はこうだったから、次男も同じようにしないと角が立つ」といった親族間の暗黙のルールが存在することも…。

| ケース | 引き出物の必要性 | 理由 |

| 新郎新婦が主催・費用負担 | 必要(推奨) | 両親はゲストの立場になるため。 |

| 両親から高額援助あり | 必要(推奨) | 感謝の記念品として渡すのが一般的。 |

| 地域の慣習で「必須」 | 必要(絶対) | マナー違反と言われないため。 |

引き出物が不要なケースもある?

一方で、引き出物を用意しないほうが自然、あるいは不要とされるケースも明確に存在します。

1. 両親が結婚式の費用を負担している(両親が主催者)

両親が結婚式の費用を負担している(両親が主催者)の場合は、基本的に両親への引き出物は不要とされます。

ただし、地域や家庭の慣習によっては、両親へ記念品を渡すケースもあります。

私はこのパターンなので引き出物は用意しませんでした!

2. 「身内にお金を使わなくていい」と固辞された場合

実家との関係性がフランクで、両親から「私たちはいいから、その分、若い二人の新生活や、来てくれる友人たちにお金を使いなさい」と強く言われることもあります。

この言葉を額面通りに受け取っていいか迷うところですが、本当に二人の将来を思って言ってくれている場合は、無理に引き出物を用意すると逆に気を遣わせてしまうことも。

この場合は、形に残る「引き出物」ではなく、後日食事に招待したり、新婚旅行のお土産を奮発したりするなど、別の形で感謝を伝えるのがスマートです。

3. 会費制の結婚式(1.5次会など)

ご祝儀制ではなく、会費制のパーティーの場合、原則として引き出物は用意しません(引き菓子程度が一般的)。

ですが、両親へ感謝を伝えるために個別の記念品を贈る家庭もあります。

兄弟・祖父母への引き出物はどうする?

両親への判断がついたところで、次に悩むのが「兄弟姉妹」や「祖父母」への対応です。

ここでのキーワードは「世帯(せたい)」です。

結婚式の引き出物は、基本的に「1世帯につき1つ」が目安ですが、兄弟や祖父母が個別にご祝儀を包む場合は、個別に用意することもあります。

兄弟姉妹の場合

- 未婚で実家暮らし(両親と同一世帯)

- 原則として「不要」です。

- 両親への引き出物(あるいは家族全体への引き出物)に含まれると考えます。

- ただし、ご祝儀を両親とは別に包んでくれた場合は、個別に引き出物を用意するのがマナーです。

- 既婚または独立して別世帯

- 「必要」です。

- 招待状を個別に送っている場合は、別の世帯としてカウントするため、両親とは別に引き出物を用意します。

祖父母の場合

- 両親と同居している

- 基本的には両親と同じ世帯とみなしますが、祖父母は別途ご祝儀を包む場合も多く、個別に用意する家庭が多いですが、地域や家庭の慣習によって対応は異なります。

- もし「家単位」で考える地域なら、両親への引き出物を少しグレードアップし、中身を家族で分け合えるもの(お菓子やグルメセット)にする配慮が必要です。

- 別居している

- 当然「必要」です。

- 親族としてのマナーに則り、しっかりとしたものを用意しましょう。

両親への引き出物はいくつ用意する?

いざ両親へ引き出物を渡すと決めた場合、「父に1つ、母に1つ」渡すべきなのか、「両親で1つ」でいいのか迷いますよね。

基本ルールは、先ほど触れた通り「1世帯に1つ」ですので、「両親2人で1セット」の引き出物を用意するのが一般的です。

メインの記念品+引き菓子+縁起物の3点セットが基本

一般的な引き出物の構成は以下のようになっています。

- 記念品(メインのギフト)

- カタログギフト、食器、タオルなど

- 引き菓子

- バウムクーヘンやケーキなど

- 縁起物

- かつお節、昆布、紅茶など

両親へ贈る場合もこのセット内容で問題ありませんが、両親(夫婦)で一つを共有することになります。

注意点:記念品選びでの配慮

「両親で1つ」の場合、どちらか一方しか使えないものは避けるべきです。

- NG例

- 男性用ネクタイ、女性用化粧筆、趣味が偏ったもの

- OK例

- ペアグラス、グルメカタログギフト、高級タオルセット、夫婦箸

もし、「父にはお酒、母にはコスメを贈りたい」というように、それぞれの好みに合わせたい場合は、メインの記念品を2つ用意するか、「記念品はペアのものにして、別途プレゼント(花束贈呈など)で個別のものを渡す」という演出を組み込むのがおすすめです。

両親に贈る引き出物の相場と選びやすいギフトの種類

「贈ることは決めたけれど、いくらくらいのものを贈ればいいの?」

次は、お金の話です。

身内だからこそ、安すぎても失礼だし、高すぎても「無理をしたんじゃないか」と心配させてしまいます。

適切なバランスを見極めましょう。

両親への引き出物の一般的な相場

友人ゲストへの引き出物の相場は、ご祝儀の約10%〜15%程度(例:3万円のご祝儀なら、記念品3,000円〜5,000円+引き菓子等)と言われています。

しかし、両親の場合は少し事情が異なります。

両親からのご祝儀は、5万円〜10万円、あるいはそれ以上と高額になるケースが多いため、一律に「10%」と計算すると、非常に高価な引き出物(数万円のもの)が必要になってしまいます。

両親への相場の目安:7,000円〜15,000円程度

両親への相場の目安は7,000円〜15,000円程度ですが、地域によって5,000〜10,000円が一般的な場合もあります。

ご祝儀の額に関わらず、両親への引き出物(メインの記念品)の相場は1万円前後で設定するカップルが多いです。

これに引き菓子などを加えて、トータルで10,000円〜20,000円のセットにするのが一般的です。

- ご祝儀が10万円の場合

- 引き出物セットで1.5万〜2万円程度。

- ご祝儀が30万円〜の場合

- 引き出物は一般ゲストより少し良いもの(1.5万〜2万円)にし、後日改めて「新婚旅行のお土産」や「食事会」などで還元する(当日にあまりに高価なものを渡すと荷物になるため)。

既婚の兄弟がいる場合、その兄弟よりも高価すぎるものを両親に渡すと、兄弟が恐縮してしまうことがあります。

親族間のバランスを崩さないよう、極端に高額なものは避けるのが無難です。

記念品と実用品はどちらが喜ばれる?

引き出物選びで悩むのが、「飾っておける記念品」にするか、「毎日使える実用品」にするかという問題です。

1. 記念品(メモリアルギフト)

- 例

- 名前や日付入りの時計(3連時計など)

- ウェイトドール(生まれた時の体重のぬいぐるみ)

- フォトフレーム

- 名入れのお酒

- メリット

- 結婚式の思い出が形として残る。

- 「感動」を重視する場合に最適。

- デメリット

- インテリアの好みに合わないと困らせてしまう。

- 断捨離中の両親には不評なことも。

2. 実用品(デイリーユース)

- 例

- ブランド食器

- 高級タオル(今治タオルなど)

- 高級箸

- キッチンウェア

- メリット

- いくつあっても困らず、生活の質を上げてくれる。

- 「失敗」が少ない。

- デメリット

- 結婚式の特別感(記念性)が少し薄れる可能性がある。

どちらが喜ばれる?

近年の傾向としては、「実用性の中に少しの特別感があるもの」が人気です。

例えば、ただのタオルではなく「木箱に入った最高級グレードのタオル」や、ただの食器ではなく「両親が自分では買わないような有名ブランドのペアカップ」などです。

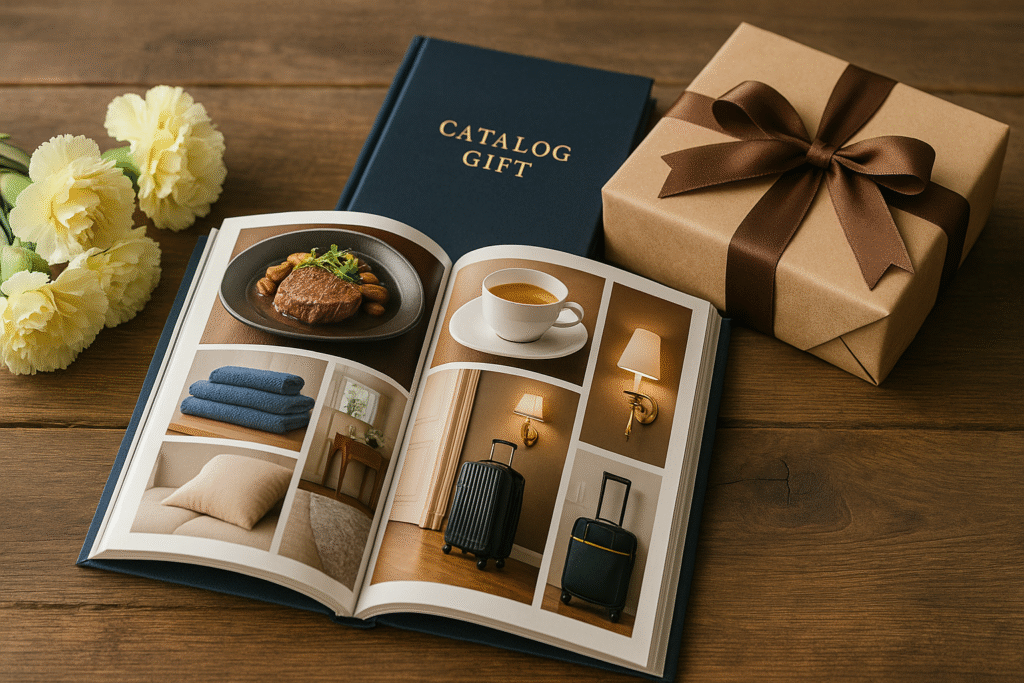

迷ったらカタログギフト!両親向けの選び方と人気ジャンル

「両親の好みがわからない」「実家にはモノが溢れているから、新しい食器はいらないと言われそう」

そんな時に最強の味方となるのがカタログギフトです。

余程のことがない限りは満足してくれはずです!

「カタログギフトなんて手抜きだと思われない?」と心配する方もいますが、カタログギフトは「満足度が高く、選ばれやすいギフト」として定着しています。

特に両親世代は、自分たちで好きなものを選べる楽しさを評価する傾向にあります。

ただし、友人向けの3,000円コースと同じようなものでは感謝が伝わりにくいのも事実。

両親向けに選ぶなら、以下のポイントを押さえましょう。

両親向けカタログギフトの選び方

- 「特化型」を選ぶ

- 何でも載っている総合カタログではなく、「グルメ専用」「旅行・体験専用」「国産品専用(Made in Japan)」など、テーマが絞られたカタログは高級感があり、選ぶ楽しさが増します。

- 高価格帯のコースを選ぶ

- 友人用よりもワンランク、ツーランク上のコース(1万円〜3万円コース)を選びましょう。

- この価格帯になると、掲載商品が明らかに上質になり、宿泊券や高級レストランのディナー券なども含まれてきます。

- カードタイプより冊子タイプ

- 最近はスマホで選ぶカードタイプも増えていますが、両親世代には「パラパラとめくって選ぶ時間」も楽しんでもらえる冊子タイプの方が、ご年配の方にも親切で、贈り物のボリューム感も出ます。

人気ジャンル

- 体験型ギフト

- 温泉旅館の宿泊券、クルージング、エステなど。

- 「夫婦水入らずでゆっくりしてね」というメッセージになります。

- 高級グルメ

- 松阪牛、カニ、老舗料亭の味など。

- 消えもの(食べ物)は、モノを増やしたくない両親に大好評です。

両親への引き出物選びのポイントとおすすめギフト

ここまでの内容で、引き出物の必要性や予算感は見えてきたかと思います。

最後は、さらに具体的に「どんな品物を選べば、心から喜んでもらえるか」という実践的なアドバイスと、チェックポイントをまとめました。

ご祝儀が多い親族(10万円以上)へ感謝を伝えるギフト選び

両親だけでなく、叔父・叔母や祖父母から10万円、20万円といった高額なご祝儀をいただくことがあります。

この場合、定価5,000円程度の一般的な引き出物だけでは、マナーとして不十分に感じられることがあります。

このような「高額ご祝儀ゲスト」への対応は2つのパターンがあります。

パターン1:当日の引き出物をグレードアップする

他のゲストとは異なる、高ランクの引き出物(カタログギフトのコースを上げるなど)をこっそり用意します。

- 注意点

- 引き出物袋の大きさや見た目が他のゲストと極端に違うと目立ってしまいます。

- 「カタログギフトの箱のサイズは同じだけど中身が違う」といった方法がスマートです。

パターン2:後日「内祝い」として別途贈る

当日は他の親族と同じ引き出物を渡し、結婚式が終わってから1ヶ月以内に、いただいた額に見合う品物を「内祝い」として配送します。

- メリット

- 当日の荷物が増えない。

- じっくり品物を選べる。

- おすすめ

- お礼状を添えて、相手の好みに合わせた食品や日用品を贈ります。

両親の場合もこの「パターン2」が有効です。

「当日は荷物になるから、お祝いのお返しは後日、新居に招待した時に渡すね」と伝えておくと、非常にスムーズです。

両親におすすめの引き出物

具体的に「これなら外さない」という定番かつ人気のアイテムを厳選しました。

今治タオル(木箱入り)

- 理由

- タオルの寿命は意外と短いもの。

- 自分では買わないようなフカフカの高級タオルは、毎日使うたびに贅沢な気分になれます。

- 「糸を紡ぐ=縁を結ぶ」という意味もあり、縁起も抜群です。

- 選び方

- 真っ白も清潔感がありますが、汚れが目立ちにくい上品なベージュやグレー、あるいは紅白のセットなどもお祝いらしくて人気です。

ブランド和食器・洋食器

- 理由

- 宮内庁御用達のブランドや、有名陶磁器メーカーの器は、来客用としても重宝します。

- 選び方

- 大皿よりも、取り皿や小鉢のセット、あるいは夫婦茶碗やペアのタンブラーなど、使い勝手の良いサイズ感が喜ばれます。

カタログギフト(日本の銘品・グルメ)

- 理由

- 前述の通り、満足度が最も高い選択肢です。

- 選び方

- 「ずっと大切に使いたい」と思わせる職人の道具や、「一度は食べてみたい」お取り寄せグルメが充実しているものを選びましょう。

お酒(名入れボトル・ヴィンテージワイン)

- 理由

- お酒好きな両親なら、生まれた年のワインや、二人の名前が入った日本酒ボトルは最高の記念品になります。

- 選び方

- 飲み終わった後も飾れるデザインボトルがおすすめ。

引き出物を選ぶためのチェックポイント

品物を決定する前に、以下のリストで最終チェックを行いましょう。

これがクリアできていれば、間違いなく喜ばれる引き出物になります。

- 【重量】

- 重すぎませんか?

- 遠方から来ている場合や、高齢の両親にとって、重い食器セットや大きな鍋は持ち帰りづらいため、選ぶ場合は当日渡しではなく「配送」にする配慮も有効です。

- 【実用性】

- 今のライフスタイルに合っていますか?

- 退職してゆっくり過ごしている両親にビジネスグッズを贈ったり、二人暮らしなのに大家族用の大皿セットを贈ったりしていませんか?

- 【特別感】

- 「自分たちでは買わないもの」ですか?

- スーパーで買えるような日用品の詰め合わせではなく、パッケージや素材にこだわりがあるものを選びましょう。

- 【公平性】

- 両家のバランスは取れていますか?

- 新郎側の両親には1万円のカタログ、新婦側の両親には3,000円のタオルといった格差はトラブルの元です。

- 内容は違っても、金額(グレード)は揃えるのが鉄則です。

【まとめ】両親への引き出物は家庭ごとの価値観で決める

ここまで、両親への引き出物について詳しく解説してきました。

最後に改めてお伝えしたいのは、「結婚式に絶対のルールはない」ということです。

一般論やマナーはあくまで「判断の目安」に過ぎません。

「うちは堅苦しいのが嫌いだから、引き出物はなしで、後でみんなで旅行に行こう」

「けじめとして、しっかりした品物を贈って感謝を伝えたい」

どちらも素晴らしい選択です!

大切なのは、「夫婦で話し合い、必要であれば両親の意向も確認して決めること」です。

一番の親孝行は、高価な物を贈ることではなく、二人が真剣に考え、感謝を伝えようとするその「気持ち」そのものです。

本記事を参考に、ご両親の喜ぶ顔を想像しながら、自信を持って引き出物選びを進めてください!。

悩んだらカタログギフト!おすすめですよ!

お二人の結婚式が、家族の絆をより深める素晴らしい一日になりますように。

当ブログでは著者の体験談を踏まえた結婚式のお得・節約情報を記事にしておりますので、ご覧頂ければ幸いです。

それではー。

にほんブログ村