【2026年最新】折りたたみスマホは壊れやすい?寿命・評判・後悔ポイントを解説

近年注目を集める折りたたみスマホ。

大画面を携帯できる革新的なデバイスとして話題ですが、「壊れやすい」「すぐ故障するのでは?」という不安の声も少なくありません。

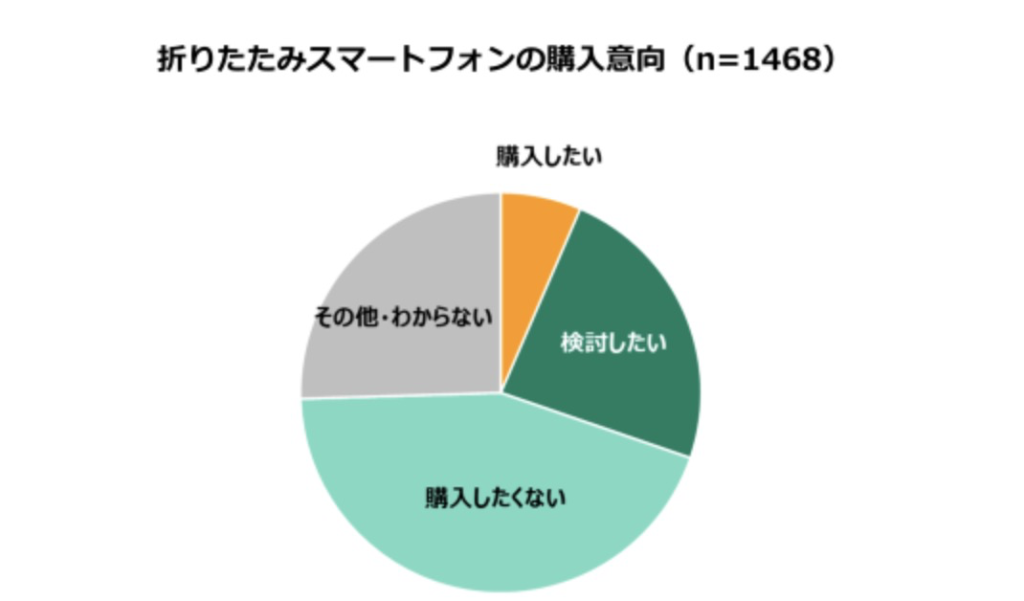

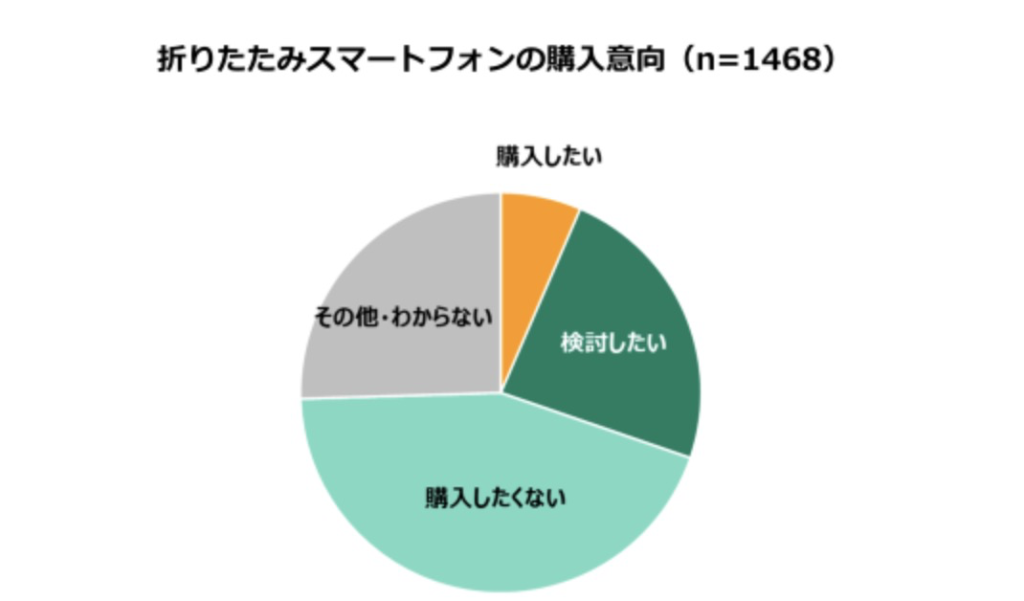

高額な最新モデルにも関わらず、実際の所有率は全体の5%未満とニッチで、多くの新規ユーザーが「思ったより重い」「使いこなせない」と感じているのが現状です。

本記事では折りたたみスマホの耐久性や寿命、メリット・デメリットから実際の口コミまで徹底解説します。

購入前に後悔しないためのポイントをチェックしましょう。

- 折りたたみスマホは「壊れやすい」と言われるが誤解も多い

- 主な故障原因はヒンジ・折り目部分・内部配線の劣化

- 折りたたみスマホの平均寿命は約3〜5年

- 否定派の意見

- 「修理費が高い」

- 「すぐ壊れる」

- 「保護フィルム必須で扱いにくい」

- 肯定派の意見

- 「画面が大きく便利」

- 「2画面操作で効率的」

- 「最新感とデザインが魅力」

- 従来型スマホとの比較

- 価格は高いが、マルチタスク性・利便性は格段に上。

- 壊れやすさを防ぐコツ

- 保護フィルムとケースの併用、水・砂埃・折りすぎに注意。

- 人気モデル(Galaxy Z Fold/Flip、Pixel Foldなど)は改良が進み、売れ行きも堅調。

- 口コミでは「思ったより丈夫」「買ってよかった」が増加傾向。

折りたたみスマホは壊れやすいのか?

まず気になるのは、折りたたみスマホは本当に壊れやすいのかという点です。

結論から言えば、最新モデルの耐久性は大幅に向上しており、数年前の「壊れやすい」というイメージは過去のものになりつつあります。

しかし構造上、通常の板状スマホとは異なるデリケートな部分があるのも事実です。

折りたたみスマホの故障原因とは?

折りたたみスマホが故障するとすれば、その多くはヒンジ部分か折り曲げ画面に集中します。

ヒンジは何百もの精密部品で構成されており、開閉をスムーズにする一方でホコリ侵入や経年劣化による不具合リスクを抱えています。

実際、「1年でヒンジの動きが渋くなった」「ヒンジ部が急に壊れた」というユーザーの声もあり、折りたたみ構造の要であるヒンジの負担が故障につながるケースが目立ちます。

また、ディスプレイの故障も折りたたみスマホ特有の原因です。

柔軟に曲がる有機ELディスプレイは、通常のガラス画面に比べ表面が柔らかく傷や凹みがつきやすい性質があります。

とくに折り目部分は負荷が集中するため、「画面中央の折り目からひび割れた」「折り目に沿って黒い線が表示されるようになった」といった報告が多数見られます。

どら

どら折り目は一番負荷がかかる部分ですもんね…

折り目や画面の傷は長期間使うほど目立ち、ストレスに感じるユーザーも多いようです。

こうしたヒンジの不具合や画面割れ・表示異常が、折りたたみスマホならではの主な故障原因と言えるでしょう。

折りたたみスマホの寿命はどのくらい?

メーカー各社は耐久テスト結果として「20万回」や「40万回」といった開閉試験の数値を公表しています。

仮に1日100回開閉するヘビーユーザーでも、20万回なら5年以上(20万回÷100回/日÷365日 ≒ 約5.4年)使用できる計算です。

これは一般的なスマホの買い替えサイクル(2~4年)を上回る高い数字で、技術の進化が伺えます。

しかし、これはあくまで理想環境下での試験結果であり、実際の寿命とイコールではありません。

日常使用では埃や湿度、衝撃など予測不能な要因が影響するため、ユーザーからは「使い始めて1年でヒンジに不具合が出た」「画面に線が入った」といった声も少なくありません。

要するに、公称の耐久性能は非常に高いものの、実利用での寿命は使い方次第です。

画面の折り目やヒンジはデリケートな箇所で、乱暴な扱いや過酷な環境下では劣化が早まる可能性があります。

一方で、正しい知識を持ち丁寧に扱えば「2年で壊れる」という噂は必ずしも当てはまりません。

寿命を延ばすためにも、公称スペックだけでなく長期使用者の評判やレビューを参考にし、総合的に判断することが大切です。

折りたたみスマホが壊れやすいと感じるユーザーの共通点

「折りたたみスマホは壊れやすい」と不満を漏らすユーザーには、いくつか共通した傾向が見られます。

- 屋外やハードな環境で酷使するユーザー

- 汗や埃の多い環境、高温多湿な現場などでスマホを使う人は、精密機器である折りたたみスマホの故障リスクが高まりがちです。

- ヒンジ部から砂や埃が侵入すれば不具合の原因にもなるため、アウトドアや工事現場で酷使するような使い方では脆さを感じやすいでしょう。

- 初めて折りたたみ機種を購入した若年層

- 20~30代のユーザーに多いですが、ファッション性や最新ガジェットへの憧れで購入したものの、「予想以上に端末が重い」「厚みがあって持ちづらい」と感じるケースが少なくありません。

- 使いこなせず宝の持ち腐れになったり、扱いに気を遣う煩わしさから「普通のスマホにすれば良かった…」と後悔する声も見られます。

- 保護対策をしていないユーザー

- 裸のままポケットやバッグに入れて持ち歩いたり、画面保護フィルムを貼らずに使用していると、折りたたみスマホは傷や破損のリスクが高まります。

- 特にヒンジ側は一般的なケースでは剥き出しになりやすく、落下時にダメージを受けやすい部分です。

- 何も対策をせず通常のスマホと同じ感覚で乱雑に扱えば、「壊れやすい」と感じる結果につながってしまいます。

このように、過酷な環境での使用や想定不足のまま購入したケースでネガティブな印象を持つ人が多いようです。

裏を返せば、使い方に注意し適切な保護をすれば、壊れやすさへの不安はかなり低減できるとも言えるでしょう。

折りたたみスマホはゴミなのか?それとも革新的?

折りたたみスマホを語る上で、極端な評価も耳にします。

「高いくせにすぐ壊れる」「買って後悔した」と酷評する否定派がいる一方、「便利で手放せない」「未来的で最高!」と称賛する肯定派も存在します。

ここでは両者の意見を紹介し、実際の評価はどちらに軍配が上がるのか考えてみましょう。

折りたたみスマホに否定派の意見

否定派が挙げる最大のポイントは耐久性とコストのミスマッチです。

折りたたみスマホは10万円台後半〜20万円前後と非常に高価であるにも関わらず、「脆くてすぐ壊れるなら金の無駄」との声があります。

実際、SNS上でも「折りたたみスマホを購入した方にお悔やみ申し上げます。故障が非常に多いので後悔しますよ」といった辛辣な投稿が見られるほどです。

高性能PCが変えるくらいの金額ですからね…

ヒンジ故障や画面割れといったトラブルに見舞われると修理費が5万円以上かかるケースも多く、通常スマホより修理代が高額になる点も「ゴミ」と言われる理由でしょう。

さらに、「画面の折り目がどうしても気になる」「厚みがあってポケットでかさばる」といった使用感への不満も否定派の意見です。

せっかく高価な端末を買ったのに、折り目のシワが目障りだったり重くて持ち歩かなくなったという声もあります。

総じて否定派は、「値段に見合ったメリットが感じられない」「結局普通のスマホの方が良い」と考えているようです。

折りたたみスマホに肯定派の意見

一方、肯定派は折りたたみスマホならではの便利さや所有欲の満足感を強調します。

折りたたみスマホは使いたい時だけ広げてタブレット級の大画面を楽しめるため、「電車の中でさっと漫画を大画面で読めて便利!」「小さく畳んでポケットに入るので持ち運びやすい」という声があります。

実際、タブレットを持ち歩かなくてもスマホ一台でエンタメを満喫できる点に魅力を感じているユーザーは多いです。

また、最新ガジェットならではのデザイン性や所有満足感も肯定派の支持理由です。

周囲で持っている人が少ないレアさや、折りたたみ機構が織り成す近未来感に「所有すること自体が嬉しい」という意見も見られます。

間違いなく優越感は感じられると思う!

特に縦折りタイプ(フリップ型)の機種では「パカッと開いて通話する昔のガラケーみたいで懐かしく新鮮」「閉じるときに画面を閉じて通話を切る動作が気持ちいい」といった独特の使用感を楽しむ声もあります。

また「215gという重量はGalaxy S25 Ultraより軽く、ヒンジ開閉も非常に満足感が高い。Galaxy Fold7は史上最高のフォルダブルだ」という熱狂的な評価もあり、改良を重ねた最新モデルの完成度に感嘆するユーザーも少なくありません。

購入前に知るべき現実的な評価

否定・肯定それぞれの意見を見てきましたが、実際の評価はその中間に位置する現実的なものと言えます。

たしかに初期世代の折りたたみスマホは壊れやすさが指摘されましたが、現在ではヒンジ構造や素材が改良され、「折り目の目立ち」や「開閉時の違和感」も大幅に軽減されています。

例えばGalaxy Z Fold7では特殊合金のヒンジと内部構造の見直しで滑らかな開閉を実現し、Google Pixel Foldも独自ヒンジ構造で画面端まで均一な折り目を実現するなど、主要モデルは耐久性・使い勝手の両面で着実に進化しています。

こうした技術向上により、「すぐ壊れる」というイメージは薄れつつあります。

もっとも、耐久性が飛躍的に向上したとはいえ、従来型スマホよりも繊細な作りであることは変わりません。

ヒンジ部分の経年摩耗や、折り曲げディスプレイ特有の傷み(折り目部分の変色・タッチ不良など)はどうしても起こり得ます。

この辺は折りたたみスマホの宿命でしょう…

つまり「革新的だが万能ではない」というのが現実的な評価でしょう。

購入前にはメリットとデメリットを正しく理解し、自分の使い方に合うか見極めることが大切です。

「ゴミ」と切り捨てるのではなく、長所短所を踏まえて賢く判断することで、後悔しない選択につながります。

折りたたみスマホのメリット&デメリット5選

ここからは、折りたたみスマホのメリットとデメリットを整理してみましょう。

従来型スマホと比較しながら、代表的なポイントを5つずつ挙げます。

良い面と悪い面を把握した上で、自分にとってどちらが重要か考える参考にしてください。

折りたたみスマホのメリット5選

- 大画面を携帯できる

- 折りたたみを開けば7~8インチ級の大画面になり、動画視聴や電子書籍閲覧が快適です。

- タブレットを持ち歩かずとも、電車内などでさっと漫画や資料を大画面表示できるのは大きな魅力でしょう。

- マルチタスク性能が高い

- 大きなメイン画面では画面分割による同時作業がしやすく、生産性アップに寄与します。

- 例えば動画を見ながらSNSをチェックしたり、2つのサイトを並べて商品比較したりと、一台で複数の作業を効率良くこなせます。

- 折りたたんだ状態のサブ画面でもマルチウィンドウ対応する機種もあり、仕事でも遊びでもメリットを発揮します。

- シーンに応じた使い分け

- 折りたたみスマホは「スマホ⇔タブレット」の二役を状況に応じて切り替えられます。

- 外出先ではコンパクトに畳んで片手操作、資料や地図を見るときは開いて見やすくする、といった柔軟な使い方が可能です。

- Galaxyシリーズの「DeXモード」のようにPC的な利用もでき、外部モニターに繋いで簡易PCのように使える機種もあります。

- 1台で何役もこなせる汎用性は折りたたみならではです。

- 自立スタンド・カメラ活用

- 縦折りタイプ(例:Galaxy Z Flipシリーズ)では、途中まで折り曲げてテーブルに置くことで自立し、ハンズフリーで撮影やビデオ通話ができます。

- いわゆる「Flexモード」を活用すれば、自撮り時に三脚なしで安定させたり、料理中にレシピ動画を立てて見たりと便利です。

- 従来型スマホにはない折り曲げ形状を活かしたユニークな使い方ができる点もメリットでしょう。

- 所有欲を満たす最新デザイン

- 折りたたみスマホはガジェット好きにとって所有満足感が高い製品です。

- 開閉というギミックや曲がるディスプレイには未来感があり、スタイリッシュな限定カラーやデザイン性を評価する声もあります。

- 周囲と被りにくい特別感もあって、「新しい体験をしている」という満足を得やすい点も見逃せません。

折りたたみスマホのデメリット5選

- 価格が非常に高い

- 折りたたみスマホの価格帯はおおむね15~20万円以上と高額です。

- ハイエンド部品や複雑な構造ゆえにコストがかかり、同等スペックの通常スマホに比べても割高になります。

- 初期投資が大きいうえ、万一の修理費も画面交換で5~7万円程度と高くつくため、コスパ面で劣るとの指摘があります。

- 耐久性・耐衝撃性への不安

- 技術進化で改善されているとはいえ、通常のスマホよりデリケートで壊れやすい側面があります。

- ヒンジ部分の故障報告や、折り目部分からの画面割れなど、「耐久性に不安が残る」という声は根強いです。

- 防水防塵性能も従来型ほどではなく、ホコリや水によるトラブルリスクが高い点も懸念材料です。

- 日常的に丁寧な扱いが必要なため、ラフに扱う人には不向きでしょう。

- 端末が重く厚みがある

- 折りたたみ機構ゆえにどうしても重量・厚みが増します。

- 最新機種でも200g超えは一般的で、折りたたむと厚さ15mm前後にもなりポケットでかさばります。

- 実際「想像以上に重くて分厚いので持ち歩かなくなった」という声もあり、長時間手に持つと疲れやすいのもデメリットです。

- 薄型軽量化は進んでいるものの、携帯性は通常スマホに一歩譲るのが現状です。

- バッテリー持ちの課題

- 大画面ゆえにバッテリー消費も多く、折りたたみスマホは電池の減りが早い傾向があります。

- 画面が2つ(カバー画面+メイン画面)あるため待機中でも消費電力が増えがちで、「使ってみて想像以上にバッテリーが減る」との口コミも見られます。

- メーカーも大容量化や省エネ工夫をしていますが、電池持ちは一般的なスマホより悪化しやすい点に留意が必要です。

- ソフト面・アクセサリ面の煩わしさ

- 一部アプリやゲームが折りたたみ端末の特殊な画面比率に最適化されておらず、レイアウト崩れや非対応の場合があります。

- また、ケースや保護フィルムなどアクセサリ選びも限定的で、貼り付けにコツが要る特殊フィルムだったりします。

- こうした使いこなしの難しさや周辺アイテムの少なさも、デメリットとして挙げられます。

以上のように、折りたたみスマホには革新的なメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。

次は、従来型スマホと比較したときのコストパフォーマンスや寿命面の違いについて見てみましょう。

従来型スマホとの比較

折りたたみスマホと従来型スマホを、いくつかの観点で比較してみましょう。

価格や耐久性、スペックの違いを把握することで、それぞれのコストパフォーマンスや寿命にどんな差があるか見えてきます。

| 項目 | 折りたたみスマホ | 従来型スマホ |

|---|---|---|

| 価格帯 | 15万~25万円前後(高級機) ※複雑な構造ゆえ高価 | 5万~15万円前後(幅広い) ※ミドル機なら数万円台も |

| 耐久性 | 公称20~40万回の開閉テスト合格 (理論上5年以上使用可能) ※ただし実利用では環境要因で変動 | 可動部なしで構造が安定 (画面割れ以外の故障リスク低め) 防水防塵(IP68)対応が一般的 |

| 故障リスク | ヒンジ・折り目部分が経年劣化 ホコリ侵入や水濡れに弱め 修理費高(画面交換5万円超も) | シンプル構造で安定 ホコリや水にも強い(完全防塵防水) 修理費は画面交換2万円台など |

| サイズ・重量 | 厚み約15mm/重量200–300g超も (2画面+ヒンジ構造で大型化) | 厚み約7-8mm/重量150–200g前後 (年々薄型軽量化) |

| 電池持ち | 2画面で消費増・大画面利用で減り早い (1日もてば上々) ※改善傾向あるがやや短命 | シングル画面で効率良い (大容量バッテリー機種も多く2日以上可) |

こうして見ると、現状では耐久性・携帯性・価格面で折りたたみスマホが不利と言えます。

特に高価格と故障リスクの高さはコスパを低下させる要因です。

ただし折りたたみスマホはスマホとタブレットを一体化した利便性に価値があり、そこを享受できるかがポイントでしょう。

技術進歩により「耐久性は向上しており、数年前の壊れやすいイメージは過去のものになりつつある」という指摘もあります。

今後、価格低下や防塵性能向上が進めば、コスパ面の差は縮まっていくでしょう。

折りたたみスマホが壊れやすいといわれる理由

前述のとおり、折りたたみスマホには独自の弱点が存在し、それが「壊れやすい」というイメージにつながっています。

ここでは、具体的な理由とメーカーの改善ポイントを見ていきます。

また、ユーザー側でできる故障予防策についても触れておきます。

ヒンジ構造の弱点と改善ポイント

ヒンジ(蝶番)は折りたたみスマホの要ですが、構造上の弱点も抱えています。

可動部であるヒンジは物理的な摩耗が避けられず、長期間の開閉で緩みや軋みが生じたり、部品破損につながる恐れがあります。

また、ヒンジの隙間から侵入する微細なゴミや埃が動作不良を起こすリスクも指摘されています。

初期の折りたたみスマホ(初代Galaxy Foldなど)では実際に、ヒンジ部分へのホコリ混入で画面が破損するといったトラブルが相次ぎました。

こうした弱点に対し、各メーカーも改良を重ねています。

最近のモデルではヒンジ内部にブラシやガスケットを設けて埃侵入を防ぐ工夫や、素材に高強度の金属・合金を採用して耐久性を高める取り組みが一般的です。

例えばGalaxy Z Fold7ではヒンジに特殊合金とチタン補強を施し、滑らかな開閉と高い剛性を両立しています。

さらにUltra-Thin Glass(UTG)の厚みを前作比50%増やし画面耐久性を向上させるなど、ハード面の強化が図られています。

Google Pixel Foldも歯車を使わない独自ヒンジ機構を採用し、折り目が均一で耐久性に優れる設計となっています。

このように最新モデルではヒンジ構造の信頼性が向上し、「ヒンジが壊れやすい」という欠点は徐々に克服されつつあります。

折りたたみ画面の耐久性と保護対策

折り曲げ可能なディスプレイ素材にも、従来ガラス画面にない課題があります。

初期の折りたたみスマホではポリイミド樹脂(プラスチック素材)の画面カバーが使われ、爪が当たっただけで傷が付くほど脆弱でした。

しかし現在はUTG(Ultra-Thin Glass)と呼ばれる超薄型ガラスが開発され、耐久性と柔軟性が飛躍的に向上しています。

厚さわずか30マイクロメートル程度(髪の毛の約1/3)という極薄ガラスですが、特殊加工により折り曲げに耐える強度を持ち、プラスチックより傷が付きにくいのが特徴です。

UTGの採用で「折り目のシワが改善され、高級感も増した」とされ、画面表示品質と耐久性の両立に貢献しています。

とはいえUTGも完全ではなく、非常に薄いがゆえに割れやすさも残ります。

そのため多くの折りたたみスマホでは、UTGの上にさらに保護フィルム(PET素材など)を貼って二重構造で守っています。

ユーザーはメーカー付属の保護フィルムを剥がさず使うことが必須で、仮に劣化した場合もメーカーや専門業者で貼り直すのが望ましいです。

実際、Galaxy Fold初代機ではユーザーが誤って保護層を剥がし画面破損する事例が発生し、注意喚起がなされました。

ディスプレイ保護のため、ユーザー側でできる対策も確認しておきましょう。

折りたたみ画面には必ず保護フィルムを使用し、クロスで清掃する際も強く擦らず慎重に扱うことが推奨されています。

また画面全体については、落下衝撃での破損リスクがあるため衝撃吸収ケースの併用や、絶対に硬いものと一緒に持ち運ばないなどの注意が必要です。

要するに、折りたたみ画面は進化したUTGでかなり頑丈になったものの、通常ガラスほど無頓着には扱えません。

適切なフィルム保護と丁寧な取り扱いが長持ちさせるコツです。

防水・防塵性能によるトラブルリスク

スマートフォンに欠かせない防水・防塵性能ですが、折りたたみスマホは構造上どうしても不利です。

一般的なハイエンドスマホがIP68(完全防塵・水深1.5mで30分耐水)に対応しているのに対し、折りたたみ機構を持つモデルでは十分なシーリングが難しく、防水・防塵等級が低かったり非対応の場合があります。

現状では、SamsungのGalaxy ZシリーズやPixel FoldがIPX8(水には沈めてもOKだが防塵等級なし)を実現している程度で、埃の侵入防止は完全ではありません。

ヒンジ部から砂や埃が入り込む可能性はゼロではなく、特に砂浜や粉塵の多い場所での使用には注意が必要です。

水濡れに関しても、IPX8とはいえヒンジ内部まで防水されているわけではないため、泥水や海水などに浸かれば故障する恐れがあります。

このように、防水・防塵性能の差はトラブルリスクの差に直結します。

今後は水や埃への耐性も強化されると期待されますが、現時点では「防水だから安心」と油断しないことが肝心です。

壊れやすさを防ぐ使い方

折りたたみスマホの脆さを補うために、ユーザー側でできる工夫をまとめます。

以下のポイントを押さえておけば、「壊れやすい」をかなり防止できるはずです。

- 頑丈なケースで本体を保護

- できればヒンジ部分までカバーできる手帳型ケースや、耐衝撃性の高いケースを選びましょう。

- 落下の衝撃や鞄の中での圧迫から本体を守り、ヒンジ剥き出しによる傷を防ぎます。特に四隅やヒンジをガードする設計のケースだと安心です。

- 専用の画面保護フィルムを利用

- 前述の通り、メーカー純正の折りたたみ画面フィルムは必ず貼った状態で使います。

- 消耗してきたら公式サポートで貼り替えるか、自己責任になりますが対応製品を取り寄せて貼り直しましょう。折り目部分まで覆う特殊サイズなので、汎用フィルムやガラスは使えません。

- フィルムが浮いてきても絶対に剥がさないことが鉄則です。

- 開閉動作は丁寧に

- 折りたたむ際に過度な力を入れて“パチン”と勢いよく閉じたり、片手で雑に開くのは避けます。

- ゆっくり静かに開閉することでヒンジの負荷を軽減し、長持ちにつながります。

- 毎日の積み重ねで差が出ますので、丁寧な所作を心がけましょう。

- 埃・水の多い場所では注意

- 防塵性能が不完全な以上、砂塵や雨天での使用はリスクがあります。

- アウトドアではできるだけポーチやジップロックに入れて持ち歩き、埃っぽい作業場で使う場合は都度画面やヒンジを柔らかい布で拭くなどして異物混入を防ぎます。

- 万一水に落とした場合はすぐ電源を切り完全に乾燥させてから動作確認するなど、普通のスマホ以上に慎重な対処が必要です。

- 定期的なメンテナンス

- ヒンジ部に埃が溜まらないよう、時々エアダスターで隙間の塵を飛ばしたり、画面の折り目に沿って優しく拭き掃除するのも効果的です。

- ただし先の尖った物でほじるのは厳禁で、あくまで軽微な清掃に留めます。異音や引っかかりを感じたら早めにメーカー相談するのも大事です。

以上の対策を講じることで、折りたたみスマホの弱点によるトラブルをかなり抑制できます。

使い方次第で耐久性は大きく左右されるため、「デリケートな高級機器」であることを意識した扱いを心がけましょう。

折りたたみスマホの口コミと評判

実際に折りたたみスマホを使っている人たちは、どのような感想を持っているのでしょうか。

ここではリアルな口コミをネガティブ・ポジティブ両面から紹介します。

購入後に「後悔した」という声、逆に「買って良かった」と満足している声、それぞれの代表的な意見を見てみましょう。

折りたたみスマホを買って後悔した口コミ

折りたたみスマホに満足している口コミ

このように、後悔派・満足派それぞれの口コミからは具体的な長所と短所が浮かび上がってきます。

次は、市場での売れ行きや人気機種の動向を見ながら、折りたたみスマホの現状をさらに把握してみましょう。

折りたたみスマホの売れ行き

折りたたみスマホの市場規模は年々拡大していますが、実際どの程度普及しているのでしょうか。

ここでは国内外の販売台数や人気機種のランキングをチェックし、どんなメーカー・モデルがシェアを握っているのか、そして売れている端末に共通する特徴について解説します。

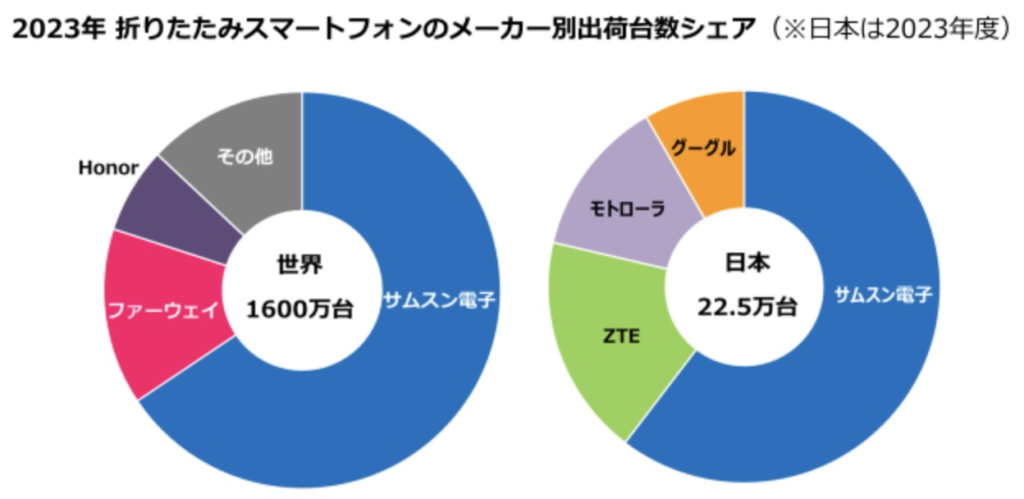

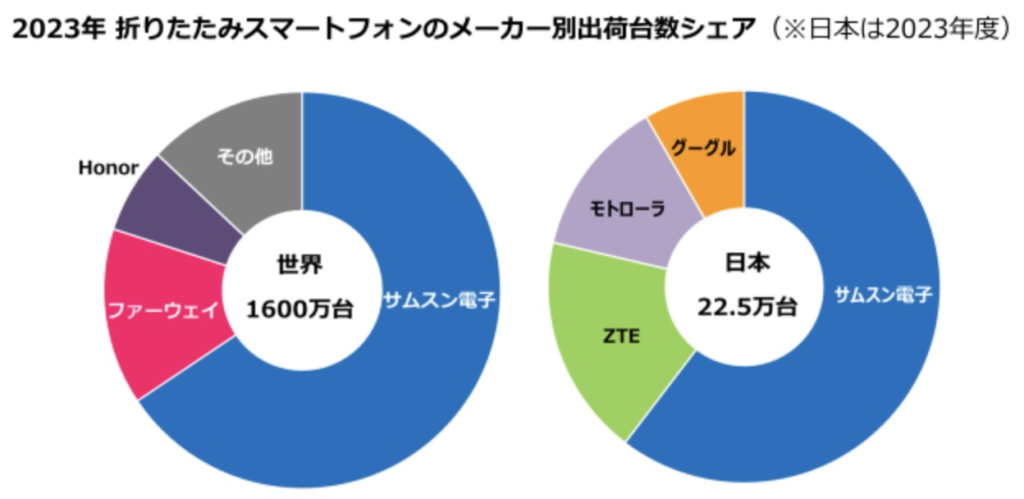

国内外の販売台数ランキング

世界市場では折りたたみスマホの出荷台数が急増中です。

調査会社のデータによると、2023年の世界折りたたみスマホ出荷台数は約1,600万台に達し、スマートフォン全体の1.4%を占めました。

思ったよりは普及してますよね!

前年と比べても大幅な成長を見せており、市場全体は拡大傾向にあります。

メーカー別の世界シェアを見ると、1位 Samsung Electronics(韓国)で65.6%と圧倒的シェア。

2位 Huawei(中国)

3位 Honor(中国)

このように、上位3社を韓国・中国メーカーが占めています。

これは折りたたみスマホ需要が韓国・中国市場で特に高く、自国メーカーの人気が後押ししているためと分析されています。

一方、日本国内の状況を見ると、2023年度(2023年4月~2024年3月)の国内折りたたみスマホ出荷台数は約22.5万台で、スマホ全体の0.9%に留まりました。

日本ではまだ1%未満のニッチ市場ですが、今後Apple(iPhone)の参入などが鍵となり拡大が予想されています。

メーカー別シェアでは、1位サムスン電子(60.4%)がトップで、以下2位ZTE(18.2%)、3位Motorola、4位Google (Pixel Fold) の順となり、この4社でシェア100%を占めます。

サムスンは2019年に日本初の折りたたみ機種Galaxy Foldを投入して以来、縦折りのZ Flipシリーズも含め毎年モデルチェンジを重ね、国内市場を牽引しています。

MotorolaはRazrシリーズ、GoogleはPixel Foldで参入し、日本でも一定の販売を伸ばしています。

まとめると、世界ではSamsungが独走状態で、国内でもサムスンが過半数超を握る状況です。

中国ではHuaweiやHonorなど複数メーカーがしのぎを削っていますが、日本市場はAndroid勢のみ(iPhone不在)という特殊要因もあり、サムスンがリードしています。

売れている機種の特徴と耐久性の共通点

上記のランキングに挙がる売れ筋機種には、いくつか共通した特徴があります。

技術的にもマーケティング的にも、トップシェアを獲得するモデルにはそれ相応の理由があるのです。

まず、人気機種はいずれも折りたたみ第1世代から数えて4~6世代目と成熟期に入ったモデルです。

Galaxy Z FoldやZ Flipはシリーズ6世代目(2024年発売がFold/Flip6、2025年にFold/Flip7)となり、その間にヒンジの軽量化・剛性強化や画面素材の改良が着実に進みました。

具体的には、折り目の目立ちにくさや開閉時の滑らかさが大幅に改善され、ユーザー体験が洗練されています。

Pixel Foldは第1世代ながら、他社後発だけあって独自の分離型ヒンジで耐久性と画面平坦性を両立するなど、品質面で高評価を得ています。

つまり売れているモデルほど耐久性・使い勝手の評価が高い傾向があり、初期の欠点を克服した完成度の高さが共通点と言えます。

耐久性について見ると、トップメーカーの製品は概ね公称20万回以上の開閉試験をクリアし、ヒンジや画面素材にも最新技術を投入しています。

Galaxyは防水(IPX8)対応で日常使用への安心感を訴求し、HuaweiやHonorもヒンジ部分の耐久テストで高回数(中には40万回保証というものも)をアピールしています。

これらブランド力のあるメーカーは、アフターサポートや保証プログラムも充実しているため、ユーザーが安心して手を出しやすいという点も売れている理由でしょう。

実際、Galaxy Zシリーズはメーカー保証の他にキャリアの保証プラン加入率も高く、故障時のリスクヘッジをして購入する人が多いようです。

本体が約20万円超えと高額ですからね…

もう一つの共通点は、性能や使い勝手のバランスです。

人気の折りたたみ機種はいずれもCPUやカメラなど全体的なスペックがフラッグシップ級で、「折りたたみだから性能が劣る」という妥協が少ないです。

例えばカメラ性能ではHuawei Mate XシリーズやGalaxy Foldシリーズが通常スマホ顔負けのハイエンドカメラを搭載し、メイン機として遜色ない完成度です。

こうした本体性能の高さもあって「高くてもこれ一台で満足できる」と評価され、売上につながっています。

耐久性の文脈で言えば、売れ筋モデルほど品質管理と改良の積み重ねで信頼性を向上させている点が挙げられます。

SamsungやGoogleはトラブル発生時にもソフトウェアアップデート等で迅速に対応し、ユーザーの信頼を得ています。

例えばGalaxy Fold初代で問題となったホコリ侵入やフィルム誤剥離は、次モデルで構造変更や注意喚起を行い改善しました。

Pixel Foldでも初期ロットの画面不具合報告に対し、保証交換や対策強化を行っています。

こうしたアフターケアも含め、トップメーカーの製品は安心感が高く、それがシェア上位の持続につながっていると言えるでしょう。

【結論】折りたたみスマホはすぐ壊れるゴミではない!

結論として、折りたたみスマホは決して「すぐ壊れるゴミ」ではなく、適切に扱えば長く使えるデバイスです。

メーカー公称の耐久テストでは5年以上の開閉に耐える結果が出ており、技術革新により初期の脆さは大きく改善されています。

実際、最新モデルではヒンジや画面の不具合報告も減少傾向にあり、「思ったより丈夫」との声も増えてきました。

ただしその耐久性は、ユーザーの使い方に大きく左右される点を忘れてはいけません。

折りたたみスマホは構造上デリケートな部分があるため、雑な扱いをすれば壊れやすく感じるのは事実です。

一方、ヒンジ部分への埃対策や丁寧な開閉、保護フィルムとケースの活用など、先述したポイントに留意して使えば「壊れやすい」と感じるリスクは格段に下がります。

要するに、折りたたみスマホが壊れやすいかどうかは使い方次第 なのです。

正しい知識を持ってケアすれば耐久性は飛躍的に向上し、2~3年の使用でも大きなトラブルなく快適に使い続けられるでしょう。

もちろん、普通のスマホと比べれば注意が必要なことに変わりありません。

防水性能の差や折り目の存在など、構造的なハンデはあります。

しかし、それらを理解した上で製品と付き合えば、折りたたみスマホは革新的な体験を長期間提供してくれる頼もしい相棒になり得ます。

「壊れやすいからやめとけ」と一概に敬遠するのではなく、自分の使い方と照らし合わせて検討する価値は十分にあるでしょう。

最後に、どんな人が折りたたみスマホに向いているのか、買って後悔しにくいユーザーの特徴をまとめます。

以下のようなタイプに当てはまる方は、折りたたみスマホを上手に使いこなし、満足度の高い体験ができる可能性が高いでしょう。

- ガジェットを丁寧に扱える人

- デバイスに対して気遣いができる性格の方は、折りたたみスマホの繊細な部分もうまくケアできます。

- 日頃からスマホを落としたり乱暴に扱ったりしない人、ケースやフィルムを活用して大切に使える人は、長期間故障なく使えるでしょう。

- 大画面ニーズが明確な人

- 通勤中によく動画を見る、仕事で資料閲覧やマルチタスクをする、といった大画面のメリットを活かす用途がある人です。

- こうした方は折りたたみスマホの恩恵を日常的に感じられるため、価格に見合う満足感を得やすいです。

- 逆に特に大画面でやりたいことがない場合、高い費用に見合わず後悔しがちです。

- 最新技術や人と違う製品が好きな人

- 常に最新ガジェットを試したい、新しい体験に価値を感じるタイプの方です。

- 折りたたみスマホは現時点で尖った存在ゆえ、そうした好奇心旺盛なユーザーには所有する喜びがあります。

- 仮に多少の不便があっても「それを含めて楽しむ」くらいのスタンスでいられるでしょう。

- 経済的に余裕がある人

- 高額な初期費用と、万一の修理代にも対応できる経済的ゆとりがある方です。

- コストを割り切れる人であれば、「高いのに…」と後悔することも少ないでしょう。

- また、メーカー保証やキャリア保証にしっかり加入して備えることで安心して使えるので、サブスク感覚で最新機種に乗り換えていける人にも向いています。

- スマホ+タブレットを一台にまとめたい人

- 普段からタブレットを併用しているが荷物を減らしたいと考える方です。

- 折りたたみスマホがあればスマホとタブレットの役割を一本化できるため、ガジェットの統合による利便性向上を実感できます。

- 結果的に余計な端末を持たずに済み満足度が高まるでしょう。

以上、折りたたみスマホの耐久性や評判について網羅的に解説してきました。

総じて言えるのは、「折りたたみスマホは確かに革新的だが誰にでも勧められる万能選手ではない」ということです。

扱い方や用途が合致すれば素晴らしい体験をもたらしてくれますが、そうでなければ高価なだけで後悔するかもしれません。

本記事の情報を参考に、自分が後悔しないユーザータイプかどうかじっくり見極めた上で、賢い選択をしてください。

最新テクノロジーを上手に味方につけて、快適なスマホライフを送りましょう!

にほんブログ村